HOME 1/4page 2/4page 3/4page 4/4page

片側に展望デッキのある客車16号は、日本の統治時代に朝鮮総督府鉄道の京城工場で製造。釜山から京城(ソウル)、平壌、新義州を経て南満州鉄道に直通し、日本の傀儡国家満州国の奉天(現在の中国瀋陽)まで運行し、後に首都の新京(長春)、さらに三棵樹(哈爾浜東)まで延長された急行“ひかり”の最後尾に連結した1等展望寝台車。

1955年に初代イスンマン(李承晩)大統領の専用車となり、3代パクヒョンヒ(朴正煕)政権下の1969年に日本車輌製のディーゼルカーに交代するまで使用。

▲ 初代大統領専用車

前回訪問時にはなかった鳳凰とムグンファのエンブレムが、展望車のデッキに取り付けられているが、2羽の鳳凰の羽根が重なり、ディーゼルカーのボンネットに取り付けられているものとは微妙にデザインが異なる。

▲ 鳳凰とムグンファのエンブレム

台車はイコライザー式の3軸ボギー。軸受のローラーベアリングが新造時からのものであれば、当時としては先進的なメカニズムを採用。

▲ 3軸ボギー台車

こちら側は連結面。

▲ 大統領専用車の連結面

車内には立ち入れないが、各室の様子を写真で紹介。寝室や会議室の他に、キッチンやタイル張りの浴槽も。

▲ 大統領専用車の車内の紹介

展望デッキから見た天井が二段になった展望室内。その先には左側に片廊下が続く。

▲ 大統領専用車の展望室

展望デッキを密閉式に改造した客車17号も、日本の統治時代の1936年に朝鮮総督府鉄道の京城工場で製造。釜山から京城、平壌、新義州を経て南満州鉄道に直通して奉天まで運行し、後に新京まで延長された急行“のぞみ”の最後尾に連結した1等展望寝台車。

1958年に国連軍として韓国に駐留する米軍司令官用のVIP車両に改造。

▲ 米軍司令官のVIP車両

台車は、大統領専用車と同じイコライザー式の3軸ボギー。

▲ 3軸ボギー台車

床下の魚腹台枠にメーカープレートらしきものが。

▲ 17号の床下

1956年日本車両東京となっているので、在韓米軍のVIP車への改造は蕨にあった日本車両の東京支店で行ったらしい。

▲ 日本車両のプレート

車内には立ち入れないが、各室の様子を写真で紹介。寝室やキッチンの他に、リクライニングシートとロングシートを備える部屋も。

▲ 米軍司令官VIP車両の車内の紹介

密閉式に改造された展望デッキに立ち、ガラス越しに見た展望室内。展望室だけ側窓が上方に拡大されているのは、窓の上部にあった半月型の飾り窓も合わせて1段上昇窓に、日本車両で改造したためか。展望室の奥は、大統領専用車とは逆に右側に片廊下が続いている。

▲ 米軍司令官VIP車両の展望室

この車両は1966年のジョンソン米国大統領の訪韓時に使用され、それに合わせて記念乗車券も発売されたとか。前回訪問時に、ジョンソン大統領がオープンデッキに立つ写真を見ているので、不細工なHゴム支持の3枚窓を有する密閉式展望車への改造は、その後の施工と推測。

▲ 米軍司令官VIP車の連結面

連結面のデッキから、ドアのガラス窓越しに車内を覗いてみたが、廊下が折れ曲がっていて先は見通せない。

▲ 連結面からみた車内

1967年に韓国で初めて導入したオーストリア製で、線路のゆがみを直す保線機械のマルチップタイタンパー。従来は人力で行っていた線路の整備を機械化。300m/hの作業能力があり、1977年まで年間に688kmの保線作業を実施。

▲ オーストリア製のマルタイ

こちらのマルチプルタイタンパーは1974年スイスのマティサ社製。500m/hの能力があり、1988年までに毎年5500kmの保線作業を行ったとか。

▲ スイス製のマルタイ

マルタイの横、白いカバーの中で作業が行われている車両。隙間からパテで補修中の赤い車体が見える。

▲ カバーの中で修復中の車両

16年前の訪問時にこの場所にあったのは、日本の185系をモデルに大宇重工業が製造した電車9904号。屋根ががない場所に置かれていたので、傷みが激しいのでしょう。

▲ 2006年に訪問時の9904号

列車事故の復旧時等に使用したクレーンは、1927年の米国製。ボイラを装備する蒸機機関駆動で、吊り上げ能力30トン。

▲ 蒸機クレーン

整備工場で、車両を持ち上げて台車と車体を分離するビームジャックは、1949年の朝鮮金属製。奥の固定ポストと、レールに乗った手前の移動ポストで車体に接する位置を調整。

▲ ビームジャック

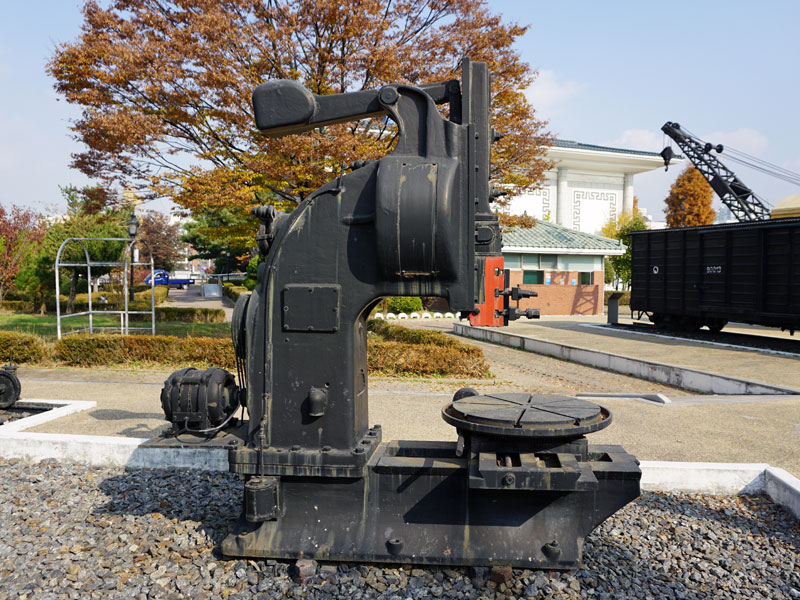

整備工場で車両の部品等の切断に使用したスロッター。1937年の日本製。

▲ スロッター

狭軌の水仁線や水驪線で、石炭や鉱石、塩の輸送に使われた米国製の鋼製無蓋貨車。

▲ 狭軌の鋼製無蓋貨車

同じく狭軌の水仁線や水驪線で、地域の物資輸送に使われた米国製の鋼製有蓋貨車。

▲ 狭軌の鋼製有蓋貨車

博物館の敷地の右側の一番奥まで来ました。ここにいるのは軸配置が日本のC57やC59と同じ2C1、パシフィックのパシコ型蒸気機関車23号機。1942年の川崎車輌製で、組み立ては朝鮮総督府鉄道の京城工場。

▲ パシコ型蒸気機関車23号機

標準軌だけあって、C57やC59より一回り大きく、最高速度110km/h。朝鮮半島で産出する、品質の低い褐炭で運行できる仕様で、1967年のディーゼル化まで急行列車の牽引に活躍。菅笠かベトナムの帽子ノンラーのような、煙突のふたは何とかならないものか。

▲ テンダ側から見たパシコ型23号機

線路の幅762mmの狭軌の蒸気機関車、ヒョゴ11型13号機は、1937年に日本で製造して朝鮮総督府鉄道水原運転事務所で組み立て。

▲ 狭軌の蒸気機関車ヒョゴ11型13号機

狭軌線では、多くがタンク式蒸機機関車であった中で、本機はテンダ式。動輪が4軸あり1Dの軸配置。水仁線や水驪線で塩や米の輸送に従事。前回訪問時にはなかった屋根が設置されていて、支える柱が撮影の邪魔。

▲ テンダ側から見たヒョゴ11型13号機

この機関車と連結している全長14mの狭軌のディーゼルカーは、1965年に国鉄仁川車両工場で製造。水仁線や水驪線で旅客輸送に活躍。ピドゥルギ号の青とクリームの塗り分けで、前回訪問時には客車と同様の正面全体を青く塗っていたが、間違いに気付いたのか現役当時の塗り分けに戻されている。菱枠型の台車を履き、床下に警笛のラッパ。

▲ 狭軌のディーゼルカー

開放的な運転席は、何故か貫通扉の右側に設置。

▲ ディーゼルカーの運転席

エンジンはカミンズ製。横型6気筒のよう。

▲ ディーゼルカーのエンジン

ディーゼルカーが連結している客車も、1965年の国鉄仁川車両工場製。蒸気機関車の牽引やディーゼルカーの牽引、あるいは2両のディーゼルカーの間に挟まれて運行。

▲ 狭軌の客車

ロングシートの車内は、もう1両保存展示されている狭軌の客車とほぼ同様。同時期に同じ工場での製造だが、何故かこの車両は片側2箇所のドアが引き戸に。

▲ 客車の車内

博物館の本館の横の芝生。今は何もないが、

▲ 本館横の芝生

前回訪問時には、朝鮮戦争で破壊されたと思われる蒸気機関車があった。何処へいったのか。

▲ 2006年には戦争で破壊された蒸気機関車があった

本館の裏を反時計回りにぐるっと回って、敷地の左奥へ。立っているのは、日本と同じ腕木式信号機。

▲ 腕木式信号機

その先には、保線の職員が使うであろう軌道自転車。奥の2両は手こぎのレバーがあるが、手前の1両はエンジンかモーターを接続する動力タイプらしい。

▲ 軌道自転車

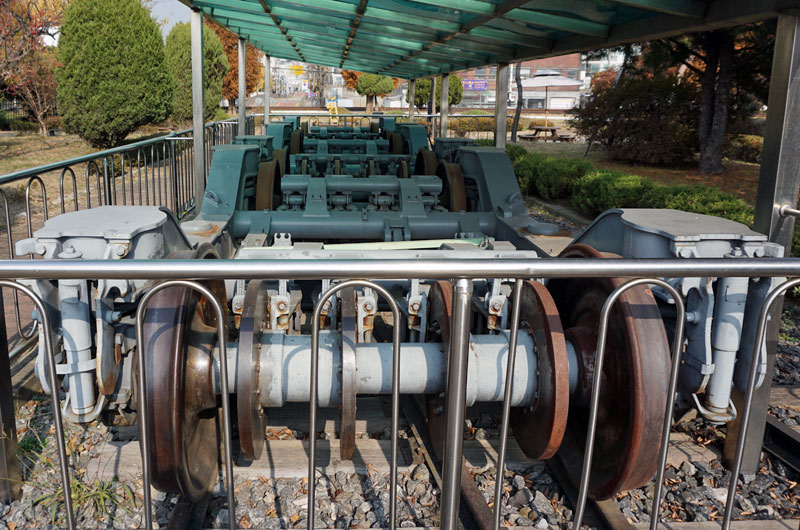

屋根の下にフランスから技術導入した高速列車、KTXの中間付随車の連節台車。

▲ KTXの台車

車軸には、4枚のディスクブレーキを装備している。

連接台車は車両の軽量化、高速化、緊急時の安全確保に優れていると説明しているが、今後の韓国の高速列車はKTX-EUMのように、日本と同じ動力分散式のボギー車で開発を進めていくことになるらしい。

▲ KTXの台車のディスクブレーキ

台車の隣に、手こぎの軌道自転車がもう1台。

▲ 手こぎの軌道自転車

1972年にソウル駅に設置した、韓国の鉄道起点標識。2004年の新駅完成で移転。ソウルから釜山、木浦、仁川、江陵など韓国各駅までの距離と並んで、北朝鮮の平壌も記載されている。おそらくレプリカでしょう。

▲ 韓国の鉄道起点

敷地の左側手前から本館の裏に向かって標準軌の線路が敷設してあり、前回訪問時には川崎車輌製のディーゼルカーが別料金で乗客を乗せて往復運行していた。今はその線路上に白いカバーで覆われた補修作業中の車両が。

▲ 線路上に白いカバーが

カバーの一部に窓があり、前回訪問時にはなかった3両編成の9211系ディーゼルカーが搬入されたらしい。参考までにこちらは1996年、電化前の釜山駅にて、同型のムグンファ号として現役当時の写真。

▲ 1996年の9211系ディーゼルカー

もう1両、白いカバーの中で修復中の車両があり、博物館の敷地外の道路からカバーに開けられた窓を通して車両の一部が見える。

▲ 修復中のディーゼルカー

ヘッドライトとベンチレーターからみて、前回の訪問時に運転を行っていた、動態保存の川崎車輌製のディーゼルカーと思われるが、修復が終わっても、その前に9211系がいるので、もう運転は無理でしょうね。

▲ 2006年の川崎車両製ディーゼルカー

博物館の敷地内をぐるっと一周。売店の横に1両の車両。

▲ 売店の横の客車

狭窓が等間隔で並ぶのは、トンイル号の客車でしょう。車内は座席が撤去され、テーブルと椅子の並ぶ休憩室。天井の室内灯のガードがユニーク。

▲ 売店の横の客車

カウンター席に座り、目の前を行き交う京釜線のITXセマウル号や京釜電鉄線の列車を眺めながら、しばし休憩です。

▲ 行き交う京釜線の列車