HOME 1/4page 2/4page 3/4page 4/4page

客車

木造車体の2軸客車は、ポルトガル中部のコインブラに近いパンピローザとスペインにつながる国境のヴィラール・フォルモーソを結ぶベイラ・アルタ線(2025年9月段階で工事のため一部区間がバス代行中)が、ベイラ・アルタ鉄道として1882年に開業した時、幹部職員やVIP用に用意したスイス製の豪華客車。1932年の改装で現在の姿になり、ベイラ・アルタ鉄道は1947年にポルトガル国鉄に統合。

▲ ベイラ・アルタ鉄道の豪華客車

片方の車端部の両側面にドアがあり、3方に窓があるこの部分は小さなパノラマラウンジに。

▲ パノラマラウンジ

その奥は片廊下で、コンパートメントに分かれており、トイレもある。

▲ コンパートメント

上の客車とよく似た木製鋼板張の2軸客車、Sf12号はディレクターズサルーンとなっているので、社長専用車でしょうか。1870年以前の製造とされていて、車体の延長等の改造が行われた1906年が書類上の製造年となっている。

▲ 社長専用車? fs12号

側面にドアのある車端部がパノラマラウンジに。ソファーベッドのある一人用のコンパートメント2室と二人用のコンパートメント1室にトイレや洗面所、軽食準備スペースがある。

▲ パノラマラウンジ

片側がオープンデッキの木造2軸客車S3003号は、1913年のポルトガルバレイロ工場製。ポルトガル南部や南東部の駅員や線路作業員、踏切警備員などに給与を届けるため、清算係の担当者がこの車両に乗って出張。職場を回るには数日を要するため、担当者は車内で宿泊。

▲ 鐵道職員に給与を届けた車両

車内のデッキ側には、椅子と事務机のある事務室。その奥には宿泊室が2室。

▲ 椅子と事務机のある部屋

側面に赤十字のマークがある鋼製2軸客車S9は、医療処置に必要な設備を備えた医療サービス車。1888年のフランス製が2両あって、それぞれ決められたスケジュールで広範囲にわたる鉄道の現場を回り、従業員に医療サービスを提供した。

▲ 医療サービス車

車内は2室あって、待合室と、

▲ 待合室

医療処置室に分かれている。

▲ 医療処置室

ここまで、一般の乗客を乗せない特殊な客車だったが、C8f554号は2軸の三等客車。1928年のベルギー製、10両のうちの1両。車体が長いため2軸のホイールベースが長く、走行安定性が良いのだとか。

▲ 2軸の3等客車

8箇所のコンパートメントそれぞれにドアがあり、中央のすりガラス窓の部分はトイレ。

▲ 2軸の3等客車の側面

車内は片廊下で通り抜けができ、貫通路には幌も装備している。

▲ 2軸の3等客車の車内

片側の長いベンチに5人がけ。コンパートメントは10人で窮屈そう。

▲ 2軸の3等客車のコンパートメント

車体の中央にあるトイレ。

▲ 2軸の3等客車のトイレ

ポルトガルのブルートレイン、紺に赤帯の編成は大統領列車。動態保存らしく毎年春と秋に週に1日程度、北部のポルト・サンベント駅とドウロ線フェラドーサ駅間の観光列車、プレジデンシャルトレインとして運行することがある。チケットはポルトガル鉄道のホームページから購入できるが、コース料理やワイナリーのツアーを含む往復料金が、日帰りで€750(約127,500円)となかなかの値段。

編成の一番端は荷物車。

▲ 大統領列車の荷物車

1890年に王室列車が運行を始め、1910年の共和革命で王室廃止後は大統領列車に改称された。1930年に現在の車両を新造して置き替え、1970年に運用を終了するまで、エリザベス女王やローマ教皇などVIPの乗車もあった。2010年に修復工事を終えて観光列車として復活。

車内に立ち入れなかったので詳細は見ていないが、荷物車の次に連結されているSy5号は国家元首の乗車する車両。博物館のホームページによると、1930年製で10年後の1940年にポルトガル建国100周年記念式典のために改装。車内は寝室のコンパートメント、控室、食堂兼社交室、キッチン、シャワーやトイレがあり、豪華な内装。

▲ 大統領列車Sy5

Sy4号は、アームチェアを並べた広い閣僚ホールと、片廊下の部分に洗面台キャビネット付き2段ベッドの寝台のコンパートメントを設けている。

▲ 大統領列車Sy4

Sy3号は、Sy4号と車内の備品が一部異なる以外は同じ車両。Sy4号の方が予備車的な扱いで、Sy4号を外した編成で運行されることもあった。

▲ 大統領列車Sy3

SRyf2号は食堂車。Sy5号に高官向けの食事を用意するための専用キッチンが備わっていたため、大統領の公式訪問に同行した随行員や報道関係者がこの車両で食事をした。

▲ 大統領列車SRyf2

一番端に連結されているA7yf1704号は“ジャーナリスト車両”と呼ばれた1等車。国家元首や大臣の旅行に同行するよう招待された、国内外の主要新聞社の記者などが乗車。片廊下でコンパートメントが6室。両端にトイレ。

▲ 大統領列車A7yf1704

1925年、チェコスロバキア製の1等寝台車は、1978年にポルトガル鉄道がワゴン・リ社から取得したもの。パリ〜イスタンブールのオリエント急行や、イスタンブール〜バグダッドのタウルス急行などで運行された後、1950年代初頭にリスボン〜ポルト間の夜行列車やリスボン〜アンダイエ(大西洋側のフランスとスペインの国境のフランス側)の南急行に転用された。1960年頃に内装の改修を行い、2段ベッドのコンパートメント8室、3段ベッドが4室となった。1985年と1992年に近代化工事が行われ、2000年までポルト〜アルガルヴェ(ポルトガル南海岸)で運行。

▲ もとワゴン・リ社の寝台車

AsDyf1156は、1949年スイスのシンドラー・ワゴン社製、軽量構造の1等客車。当初はリスボン近郊線で使用されたが、車内設備が良好だったため長距離路線に転用。2000年ごろに、北部のドウロ線で運行を終了。シンドラーの客車には3扉の2等車などの車種もある。

。

▲ 1等客車

車内は2+2の座席配置。リクライニング機構も無いようで、現行のICの2等車並み。

▲ 1等客車の車内

貨車

貨車も保存されています。J1は1876年英国製の汎用の有蓋車。車体全体が木製だったが、1940年代に木製桁での補強とU字型の鉄製の桁への交換を行い、積載量の増加と安全性向上がはかられた。

▲ 汎用有蓋貨車

1889年ポルトガル製の木製有蓋貨車K12。当初は上のJ1と同様の有蓋貨車だったが、1941年に上下2段に小さな側面スライド扉を備えた家畜者に改造。豚やヤギの輸送に使用された。

▲ 家畜車

1883年ポルトガル製の木製無蓋貨車O169。スライド式の側面扉を備えている。

▲ 無蓋車

黄色に塗られた木製の有蓋貨車S1267は、1891年のフランス製。端部に車掌の乗務する櫓を設けていて、この中にハンドブレーキを装備する緩急車だった。後には、脱線事故や、その他の線路に関する問題に対処するため、車内に修理や補修に必要な資材や機器類を積載して、救援車として使われた。

▲ 救援車となった有蓋貨車

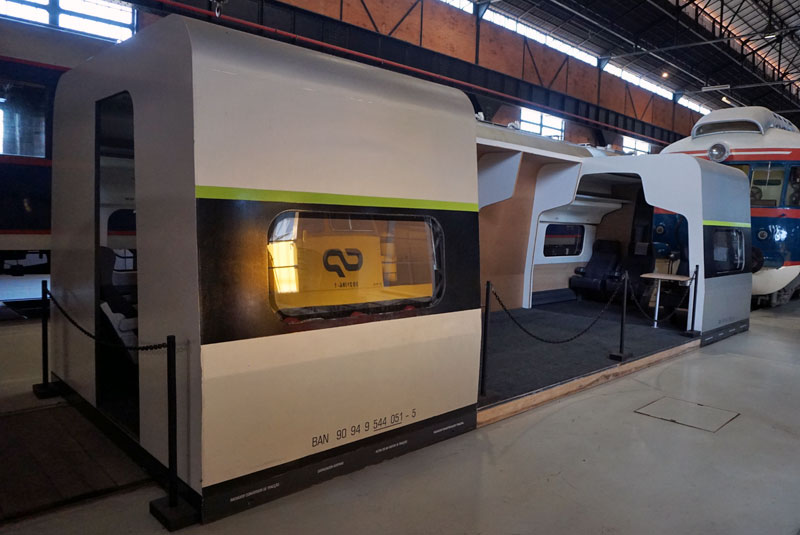

モックアップ

車両のモックアップが置かれている。外観からみて、イタリアのフィアット社(鉄道部門は吸収合併で現在はアルストーム)製の振り子式高速列車、ETR460型ペンドリーノの広軌版、アルファ・ペンドゥラールのモックアップと推測。

▲ アルファ・ペンドゥラールのモックアップ

座席の配置が2+1なので、1等車を想定していると思われる。

▲ 座席の配置は1等車