HOME 1/4page 2/4page 3/4page 4/4page

機関車のナンバープレートなど

扇形庫からもう一ヶ所の車両展示場に向かう途中の通路のような部屋。中2階まで吹き抜けの壁一面に、機関車のナンバープレートやメーカープレートなどが掲げられている。

▲ 機関車のナンバープレートやメーカープレートなど

▲ 機関車のナンバープレートやメーカープレートなど

その対面には近郊型なのか、両端と中央にドアがあるスイスのシンドラー社の客車の大型模型。浅い屋根と大きな窓で、氷河急行の旧型客車に通じるデザイン。

▲ 客車の大型模型

ポルトガルの建物の外壁によくある青い装飾タイルのアズレージョ。駅舎の壁に用いられていたものか。

▲ アズレージョ

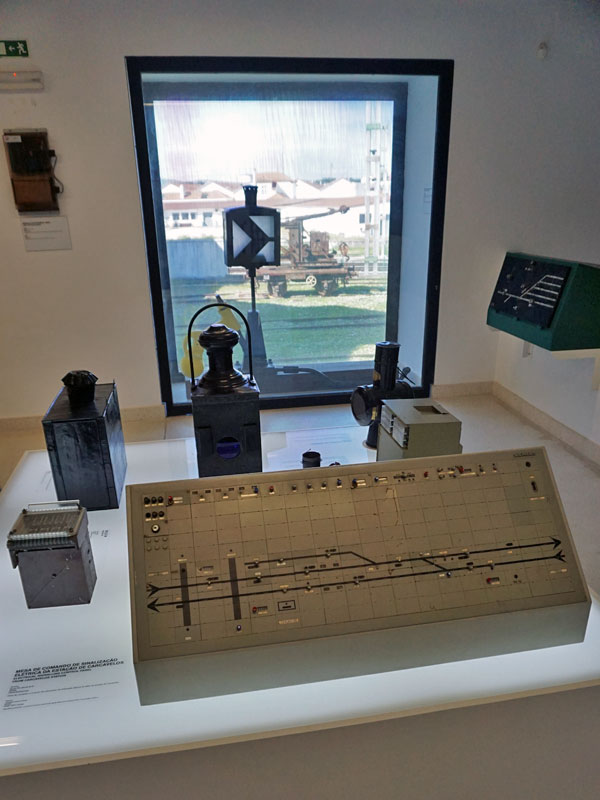

各種の設備や備品も展示。線路の配線図の矢印を見ると、隣国のスペインとは逆に、ポルトガルでは複線区間は左側通行と分かる。

小窓の向こうに見えるのは、

▲ 各種の設備や備品

赤錆びた小さな2軸のクレーン車。これも博物館の所有物で、これから整備されるのか。1930年のドイツ製で、北部地域の金属工場に配備されていた。直線では6トン、曲線では4トン荷重で最高速度30km/hでの運転が可能だった。

▲ 小さなクレーン車

王室専用列車

その先には、修理工場を改修したと思われる広くて長い展示スペース。最初に出迎えてくれるのがポルトガル王室専用列車、ロイヤルトレイン。

キャブに屋根のない古典的なテンダ機関車C.F.S. No.1は、大きな動輪が1軸で軸配置は1A1。1862年に英国のピーコック社で製造。ポルトガル国王、ドン・ルイス1世の時代で、キャブ横には“D.LUIZ”、テンダには“No.1”と記載。この機関車は、ポルトガル王家のルイス1世、マリア・ピア王妃、カルロス王子の専用列車を牽引。12世紀のポルトガル王国の建国から続いた王室は、1910年の共和革命により終焉を迎え、その後は近郊列車の運行に転用され1923年まで稼働。最高速度80km/h。

▲ 王室専用列車

連結している3軸の客車は、馬車をイメージした曲線で構成された優雅なデザインのドン・マリア・ピア・サルーン。ドアは側面に片側2ヶ所ずつと端面に1ヶ所。両側面の窓下に3ヶ所ずつ、ポルトガル王家の紋章。この車両はイタリア国王ヴィットリア1世が、娘のマリア・ピアがポルトガル王ルイ1世と結婚するときに持たせたもの。1858年、ベルギーのブリュッセル鉄工所製。

▲ ドン・マリア・ピア・サルーン

王室の私的や公的な旅行に供され、1877年のポルトのドウロ川に架かる鉄橋、マリア・ピア橋をはじめとする鉄道路線の開通式典に出席の際に頻繁に使用された。車内は3つのコンパートメントに分かれており、サービス用の控えの間、中央のサロン、寝室と衛生設備のある隣接した部屋を含む居室となっている。

▲ ドン・マリア・ピア・サルーンの車内の居室

1910年の革命後は共和国に編入され、破壊を防ぐために厳重に保管された。

▲ ドン・マリア・ピア・サルーンのサロン

2両目の客車も3軸車だが、片側にオープンデッキを有する直線的なデザインの王子のサルーン。長男のドン・カルロス王子が14歳になったときに、マリア・ピアが贈った誕生日プレゼント。1877年、英国のイボットソン・ブラザーズ社製。

▲ 王子のサルーン

最初の運行は、上記のマリア・ピア橋の開通式典への出席。リスボンのテージョ川対岸のターミナル、パレイロからポルトガル王室の故郷であるヴィラ・ヴィソーザへの移動にもよく使われたとか。車内は小部屋とメインサロン、浴室で構成。

▲ 王子のサルーンの車内の小部屋

ドン・マリア・ピア・サルーンと同様に、1910年の革命後は共和国に編入され、破壊を防ぐために厳重に保管された。

▲ 王子のサルーンの車内のメインサロン

1956年のポルトガルの鉄道開通100年を前にした1952年に、これらの車両は鉄道工場に入場し、走行可能な状態に復元するための大規模な改修工事を受けた。2010年にはエントロンカメントの博物館への収蔵にあたって補修工事が行われ、現在に至っている。

▲ 王室専用列車

王室専用列車の展示場の片隅には、王室の待合室の家具類が置かれている。

▲ 王室の待合室の家具類

電気機関車

現在は通勤電車タイプの車両で運行している、リスボンのテージョ河畔のカイス・ド・ソドレから川沿いに河口近くのカスカイスを結ぶ、近郊路線のカスカイス線。正面2枚窓、軸配置BBの電気機関車CP L303号は、1926年ドイツのAEG製。カスカイス線がDC1500Vで電化した時に導入された2両のうちの1両で、旅客列車、貨物列車の牽引から入れ替えまで、幅広く使用された。

1960年代の初めに、当時存在したポルトガルの車両メーカのソレファメ社でゼネラル・エレクトリック社(英国のGEC、米国のGEではないと推測)製の電機品に交換するときに、車体の前後に凸型の機器室を追加。これによって使えなくなった乗務員室扉を移設したとあるので、オリジナルは前後にデッキがあり、正面の2枚窓の間に乗務員室扉を設置していたと推測。車体中央の外吊り扉の部分は小さな荷物室。1970年代の後半まで稼働。出力677KW、最高速度70km/h。

▲ ドイツ製のCP L303号

正面2枚窓、軸配置BBの電気機関車CP L302号は、上のL303とともに1926年カスカイス線の電化時に導入された同型。1960年代の初めのソレファメ社でゼネラル・エレクトリック社製の電機品に交換するとともに、車体の改修と大型化が行われた。デッキの部分まで車体を延長し、側面にはベンチレータを増設したようで、L303号の方がオリジナルに近い形状と推測。1980年代の初めまで稼働。

▲ ドイツ製のCP L302号

正面3枚窓、軸配置BBの半流線型の電気機関車CP L301号は、第二次大戦後の1940年代後半の英国ゼネラル・エレクトリック社製。カスカイス線で上のL302号や303号とともに使用され、同様に車体中央に小型の荷物室を有する。1990年代半ばまで運用された。出力835kW、最高速度80km/h。

▲ 英国製のCP L301号

日本の仙山線の交流電化と同年の1957年に、南北の幹線のリスボンからエントロンカメント間がAC25kV、50Hzで電化。1966年には交流電化区間が第2の都市ポルトまで達した。この電化時に用意された軸配置BBのCP2500型電気機関車は、鉄道博物館の収蔵品のリストには含まれているが、展示はされていない模様。同型15両のうち最初の2両はドイツ製、他の大部分はフランス製。2009年までに運行を終了。支線用のL301〜L303号に比べると強力な幹線用で、出力2053kW、最高速度120km/h。

この写真は前回、2014年に後方の建屋の改修工事中に屋外に留置されていたトップナンバー、CP2501号。

▲ ドイツ製のCP2501号 2014年の撮影

続いて1963年に登場した同じ軸配置BBのCP2550型は、フランスのシュナイダー、米国のウェスティングハウス、ポルトガルのソレファメの合作。鋼製車体のCP2500型との違いは、車体を製作したソレファメが軽量化と保守費低減を目指し、米国のバッド社の技術支援を受けて設計した、世界初のステンレス車体の電気機関車と称しているところ。日本では、関門トンネル用にステンレス車体のEF30の試作機が1960年に登場し、直流専用機ならEF10の車体のステンレス化改造が1953年に行われているのだが。

CP2551号は量産先行車として各種の試験に供され、翌年以降に登場した19両の量産車も含め、国際列車や優等列車、大統領専用列車等の牽引に当たった。出力2116kW、最高速度120km/h。

▲ フランス米国ポルトガル合作のCP2551号

ディーゼル機関車

L型車体に軸配置Cのロッド式ディーゼル機関車CP1002号は、1948年の英国製の6両のうちの1両。第二次世界大戦後のヨーロッパの経済復興を目的とした米国の資金援助、マーシャル・プランを活用して、入れ替え作業の蒸気機関車を置き換える目的で導入したポルトガルで最初の入れ換え用ディーゼル機関車。当初はリスボンで、後にはポルトでの入れ替え作業の従事した。出力118kW、最高速度40.5km。

▲ 英国製のCP1002号

凸型車体に軸配置BBの電気式ディーゼル機関車CP1104号は、1949年に運行を開始した米国ゼネラル・エレクトリック(GE)製11両のうちの1両。第二次世界大戦中に使用された米国陸軍のモデルをベースとし、前後のボンネット部分には、188kWのキャタピラー製のディーゼル機関とGE製の発電機を1台ずつ計2組搭載。入換作業の他に軽旅客列車や混合列車も牽引。最高速度56km/h。

戦後に進駐軍が米軍の電気式ディーゼル機関車を狭軌化して日本に持ち込み、後に国鉄のDD12型となった、US ARMY8500型にそっくりの外観をしている。

▲ 米国製のCP1104号

セミセンターキャブの車体に軸配置CCの電気式ディーゼル機関車CP1501号は、1948年に運行を開始したアメリカンロコモティブ(ALCO)製12両のうちの1両。入れ換え用の1000型とともに戦後の石炭不足への対応で、マーシャルプランによる米国の資金援助で導入した、ポルトガルで最初の本線用ディーゼル機関車。はじめはリスボンとポルト間の客貨両用に使用され、蒸気機関車を置き換えるとともに、こう配区間での補機を不要としたが、軸重が大きくドン・マリア橋を渡ることはできなかった。電化後は南部の路線に転じ、2000年ごろまで運用された。出力1237kW、最高速度120km/h。

▲ 米国製のCP1501号

凸型車体に軸配置CCの電気式ディーゼル機関車CP1311号は、1952年に鉄道車両近代化計画のもと、国家開発基金の支援で導入した米国のウイコットコム・ロコモティブ製12両のうちの1両。主に都市近郊線や地方路線の客貨両用で使用されたが、電化の進展等もあり1987年に引退。出力751kW、最高速度132km/h。

▲ 米国製のCP1311号

セミセンターキャブの車体に軸配置BBの電気式ディーゼル機関車CP1225号は、1961年からフランスのブリソノー&ロッツのライセンスに基づいて、フランス製のエンジンを搭載してソレファメ社がポルトガルで最初に製造したディーゼル機関車で、25両のうち1964年製ラストナンバー。広く国鉄の路線網の全域で運行されたが、北部ではローカル線の貨物列車を牽引。1980年代から1990年代の晩年は南部のローカル列車を牽引した。出力442kW、最高速度80km/h。

▲ ポルトガル製のCP1225号

凸型車体に軸配置Cのロッド式ディーゼル機関車CP1184号は入換機で、ポルトガルのソレファメ社が英国のセンチネル・ワゴン・ワークスからのライセンスに基づき、1966年から翌年に製造した36両のうちの1両。小型ながら頑丈で信頼性が高く、メンテナンスコストも低く、蒸気機関車に代わって各地の路線で入れ替えや支線の小運転に使用された。出力184kWのロールスロイスの機関を搭載し、最高速度58km/h。

▲ ポルトガル製のCP1184号

ディーゼルカー

正面6枚窓の両運転台、流線型の電気式ディーゼルカーCP My304は1954年、オランダのロッテルダムにあったアラン社製。広軌用が25両、一回り小さい狭軌のメーターゲージ用が10両あり、My304は広軌用。運転席上の屋根に乗ったカバーが目立つが、これは電気ブレーキ用抵抗器の放熱器。出力252kW、最高速度100km/h。

“アラン”は非電化のローカル線を中心に運用され、2両併結や同型の付随車を牽引する2両編成もあった。25両中の21両は、2000年頃からに冷房化や車体の大幅な改修工事を受けて350型となり、ローカル線の廃止が進むなかでも、現役で稼働中の車両も多い。

▲ オランダ製のCP My304号

運転席は左側の半室、窓3つ分。片側の運転室の後部には、積載量500kgの小さな荷物室。

▲ CP My304号の運転室

車体側面の窓上に黄色の帯のある部分が、ゆったりとしたボックスシートの1等室。

▲ CP My304号の1等室

登場時は3等で、その後に表記を改めた2等室は、4人がけと6人がけのボックスシート。

▲ CP My304号の2等室

正面4枚窓の丸くてかわいい車両CP Ry101は、スウェーデンにあったノハブ社が1948年製造したディーゼルカーの付随車、11両の中のトップナンバー。運転席はなく、窓下のヘッドライトのように見えるものは、テールライトなのかもしれない。

同時に導入された同社製の同形態、正面窓下に大きなベンチレータのあるエンジン付き液体式ディーゼルカー、CP0100型も博物館のコレクションリストに掲載されているが、館内では見かけなかった。CP0100型の一部は、同じ広軌のアルゼンチンに売却されたが、ポルトガルでは2010年代に全車引退済み。

▲ スウェーデン製のCP Ry101号