HOME 1/4page 2/4page 3/4page 4/4page

“ポルトガル 国立鉄道博物館再訪” |

イベリア半島の西端に位置し、大航海時代に世界をリードした悠久の国ポルトガル。南北に細長いこの国に鉄道が開通したのは西ヨーロッパとしては遅く、最初の区間は新橋-横浜から遡ること16年、1856年にリスボンからテージョ川沿いにカレガドを結ぶ標準軌の路線。隣国スペインと接続のため、数年後にはイベリアゲージとよばれる1668mmの広軌に移行し、一部のローカル線は軌間1000㎜のメーターゲージで建設。1997年以降はEUの鉄道政策と経営改善の両面から上下分離が行われるとともに、北海道ほどではないもののローカル線の廃止が進み、メーターゲージはわずか1路線が残るのみ。

そんなポルトガルの鉄道の歴史を伝えるのが、首都リスボンと第2の都市ポルトを結ぶ路線上のエントロンカメントにある国立鉄道博物館。この町は、南北の幹線から2本の路線が分岐する鉄道の要衝。駅に隣接する、かつての機関区や鉄道工場を再利用して、2007年に鉄道博物館を開館。

▲ エントロンカメント駅 2025/02

エントロンカメントに降り立つと、駅の裏側に扇形庫が見える。ホーム上には鉄道博物館の案内が描かれていて、その指し示す方向にあるのが横断陸橋の階段。

▲ ホームに鉄道博物館の案内が描かれている

線路をまたぐ歩道橋を扇形庫の方へ。

▲ 陸橋の上から扇形庫が見える

さらに先にある線路も越えていくと、ステンレスの客車や貨車が並ぶ鉄道博物館らしき施設が見え、その先で歩道橋が終わっている。

▲ ステンレスの客車が並ぶ博物館

階段を降りた先の狭い路地を抜け、クルマの通る道路に出たところに、国立鉄道博物館の看板を掲げた正面入り口がある。

エントロンカメントに下車するのは2度目で、2014年に訪問した時は博物館は改修工事で休館中だった。事前に確認した博物館のホームページに休館の記載は一切なく(確認したのは英語のページだけだったが)、駅員にわざわざ日本から来たのにと訴えたら、フェンスの外から写真を撮っていいよと言ってくれた。扇形庫が見えるフェンスの外側は、入れ替えの車両が行き交う現役の線路なんだけれど。建屋の工事で展示車両の多くが屋外に引き出されていたのと、博物館の外にも廃車体が並んでいたので、それなりに珍しい車両の写真は撮れたが、この時点では車両の素性は全くわからなかった。工事を終えて2015年に再開している。

▲ 鉄道博物館の正面入り口

11年ぶりの再訪問では、切符売り場のある本館の屋内展示から順に見学したが、これは失敗。列車の接続時間を見学にあて、2時間をみていたが車両の展示館の方で時間が不足したので、ここでは先に扇形庫の方からご紹介することに。先ほどの歩道橋の下に扇形庫へ、線路を渡る通路がある。

この先の扇形庫にドイツのヘンシェル製、4気筒のCP357号が保存されていたが、この動輪は同型機のもの。直径1900mmで、エルボ軸と斜軸で構成される内側シリンダの駆動軸を持つ。

▲ ここから扇形庫に向かう

ターンテーブルを囲んで14線の扇形庫がある。天井には採光窓があるが、蒸気機関車の煙を抜く煙突はない。雨除けなのか、ターンテーブルに向かって庇が設置され、内部に煤汚れもないので、博物館の展示用として再建されたと推測。

▲ 扇形庫に並ぶ蒸気機関車

庫内には保存展示されている蒸気機関車が並んでいるが、コンクリートの柱が邪魔になって写真が撮りづらい。

ターンテーブルから扇形庫に向かって左側から、蒸気機関車を順番に見ていくことに。

▲ 柱が写真の邪魔になる

機関車の正面の台枠に切り抜き文字でナンバーがあり、ナンバープレートは煙突の両側面に横向きに取り付けている車両が多い。正面の台枠左側のCPの文字は、“Caminhos de Ferro Portugueses”ポルトガル鉄道の略称。2009年の上下分離後に旅客列車を運行する会社は“Comboios de Portugal”となり、直訳すると“ポルトガルの列車”となるが、引き続きCPの略称を使用中。

軸配置1A1で動輪が1軸だけのタンク式蒸気機関車CP02049号は、ポルトガルに現存する最古の機関車。ポルトガルに鉄道が開通直後の1856年に、英国で製造された4両のうちの1両。水タンクがボイラー上に鞍型に囲むように配置されているのは、放射熱を機関車の給水の加熱に有効に活用するため。

▲ 現存する最古の機関車 英国製のCP02049号

1857年からポルトガル中部で運用後、1874年から北部のミーニョ線やドウロ線の建設工事で使用。その後は旅客輸送から貨物輸送に従事。1911年に定期輸送から撤退後も散発的に使用され、1952年に引退。この間に何度も改番が行われ、最終的にCP02049号になった。

▲ 動輪が1軸だけのCP02049号

軸配置Cのテンダ式蒸気機関車CP135号は1881年のドイツのザクセン機械工場製、26両のうちの1両。旅客、貨物、混合列車等、多用途に使用。支線運用の後、晩年は入れ替え作業に従事。1967年の用途廃止まで80年以上にわたって稼働。

▲ ドイツ製のCP135号

2軸のテンダを連結している。他の機関車もそうだが、テンダ側面のナンバープレートと機関車のナンバーが一致しない。

▲ ドイツ製のCP135号

軸配置Bで全長5.71mの小さなタンク式蒸気機関車CP001号は、1882年ドイツのザクセン機械工場製2両のうちの1両。入れ替えや路線の建設工事用で、リスボンのサンタ・アポローニャ駅やカンポリデ車両基地で使用。煙室扉が観音開き(両開き)になっている。

▲ ドイツ製のCP001号

扇形庫の奥にいる軸配置Bのタンク式蒸気機関車、CP003号はCP001号の同型機だが、1890年のベルギー製の2両のうちの1両。用途は001号と同じ入れ替えや路線の建設工事用で、ここエントロンカメントに長く配置されていた。

▲ ベルギー製のCP003号

タンクの側面には“SERAING 1890”のメーカープレート。

▲ ベルギー製のCP003号

同じく扇形庫の奥にいる軸配置Bのタンク式蒸気機関車CP005号は、1901年のベルギー製。CP001号やCP003号と同様に入れ換え用途で、1955年までリスボンやエントロンカメントで稼働。急速な蒸気供給を可能とする垂直型ボイラが珍しい。側面には“SERAING 1901”のメーカープレート。

▲ ベルギー製で垂直ボイラのCP005号

軸配置C1のタンク式蒸気機関車CP027号は、1891年の英国ピーコック社製の18両のうちの1両。今は通勤型電車が運行されている、リスボン近郊のシントラやカスカイス方面の路線に導入。このうち9両は牽引力向上のため、1911年から1923にボイラの容量を増加する改造がなされ、CP027号はこのグループに含まれる。

▲ 英国製のCP027号機

▲ 英国製のCP027号

軸配置2Cのテンダ式蒸気機関車CP262号は1898年のフランス製12両のうちの1両。ポルトガルで最初の、高圧と低圧の複式4気筒で、当時の最新鋭機。リスボンとポルト間、約300kmに7時間を要した。1945年以降は重油炊きをはじめとする改造が行われ、1970年ごろまで稼働。

▲ フランス製のCP262号

3軸のテンダの上に乗った箱は重油タンクでしょうか。

▲ フランス製のCP262号

金ピカのドームを持つ軸配置1C1のタンク式蒸気機関車CP042号は、CP041号機とともに都市近郊の旅客用として1908年にベルギーから輸入。

▲ ベルギー製のCP042号

北部のポルトから北に向かうミーニョ線と東に延びるドウロ線で、1960年代後半まで使用。

▲ ベルギー製のCP042号

軸配置1C2のタンク式蒸気機関車CP070号は、1944年のポルトガル製。1916年から1920年のスイス製CP071~CP085号機の15両、1929年にドイツから第一次世界大戦の賠償として受け取ったCP086~CP097号の12両と同型機。予備のボイラや部品を集めて、ポルトガル鉄道リスボン工場で1両だけ組み立てた。

▲ ポルトガル製のCP070号

スイス製やドイツ製の同型機とともに、ポルトやリスボンの郊外路線などで、旅客列車から貨物列車まで、広い用途に使用された。1950年代からディーゼル機関車の導入が始まり、電化の進展もあって1974年までに運用を終えた。

▲ ポルトガル製のCP070号

軸配置1Dのテンダ式蒸気機関車CP754号は1911年ドイツのシュワルツコフ製16両のうちの1両。主な運行路線は、北部のポルトからドウロ川沿いのレグア間。重油炊きに改造され、国鉄最後の複式蒸機機関車として1972年まで稼働。

▲ ドイツ製のCP754号

動輪径が小さい。ボギー台車を履いたテンダを連結している。

▲ CP754号の後ろ姿

軸配置2Cの旅客用テンダ式蒸気機関車CP357号は1911年ドイツのヘンシェル製。1915年まで製造された15両のうちの1両で、過熱式の高圧と低圧の複式4気筒の高出力機。幹線の急行列車を牽引。1940年代には重油炊きをはじめとする改造が行われ、ポルトガル中部の路線で活躍したが、1960年代以降は電化やディーゼル化で数を減らしていった。

▲ ドイツ製のCP357号

テンダの台車は、一般的な2軸ボギーではなく3軸。重油タンクなのかテンダの上にはいくつもの四角い箱を乗せている。

▲ CP357号の後ろ姿

軸配置2C1の旅客用テンダ式蒸気機関車CP553号は1924年ドイツのヘンシェル製。他の機関車にないデフレクタを装備している。第一次世界大戦の賠償として取得した10両のうちの1両で、400トンの列車を120km/hで牽引する高性能機。首都リスボンとポルト間の幹線の急行列車の牽引に活躍。

▲ 旅客列車用のCP553号

1940年代には一部が重油炊きに改造され、橋梁などのインフラの補強後はアルガルヴェ地方など南部路線にも活躍の場を広げた。1968年の南部のディーゼル化により、北部の路線に移ったが、1970年に引退。

▲ キャブにはヘンシェル1924年のメーカープレート

テンダの台車は3軸。

▲ ドイツ製のCP553号

CP855号は軸配置1D1のテンダ式蒸気機関車で重油炊き。ヨーロッパからの輸入が困難になった第二次世界大戦中に、米国に発注した22両のうちの1両で、1945年のアメリカンロコモティブ(ALCO)製。正面のカウキャッチャーやリベットどめの煙室扉、キャブのデザインなど、他のヨーロッパ製の機関車と異なる典型的なアメリカンスタイル。

C

▲ カウキャッチャー付きのCP855号

大きくて写真に納まりきらなかった。全長を既存のターンテーブルに乗れるよう21mに抑えるため、短いテンダを連結。客貨両用に1968年まで稼働したが、重量オーバーでポルトのドウロ川に架かる鉄橋を渡れず、常時ドウロ川以南の路線で運用されたとか。

▲ アメリカ型のCP855号

ターンテーブルから向かって一番右だけは、線路が4線式になっていて、両端が広軌、中側の2線がメーターゲージ。線路に乗っているのは狭軌のタンク式蒸気機関車。前と中央ににシリンダのある、軸配置BBのマレー型E163号は、1905年にドイツのヘンシェルが製造した10両のうちの1両。今は多くが廃線となっている、北部の狭軌路線を転々としながら1980年ごろまで稼働。広軌の車両と異なり、連結器のバッファが中央に1つだけ。

▲ 狭軌のマレー式E163号

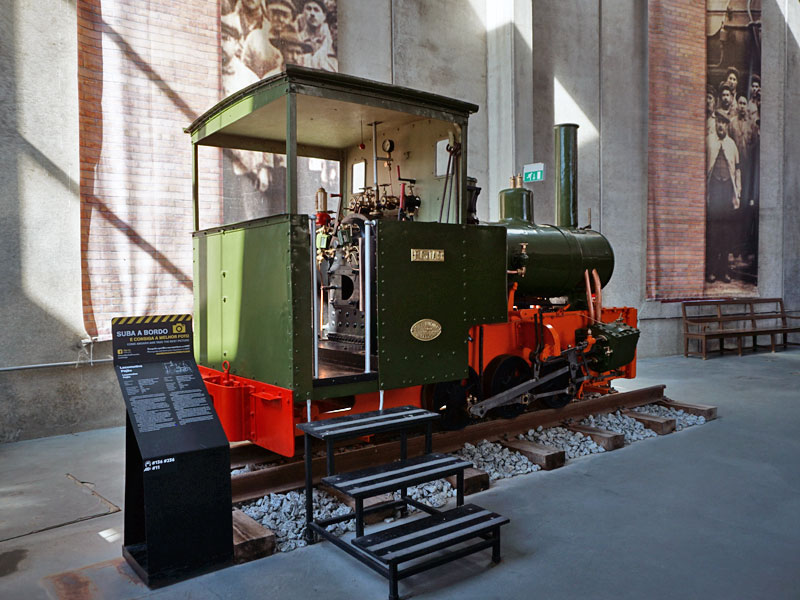

扇形庫の奥で短い狭軌の線路に乗っている、軸配置Cで緑と赤のタンク式蒸気機関車Pejão(ペジョン)号。600mmゲージで、1918年に軽量の産業用機関車を製造していた英国のロバート・ハドソン社製。第一次世界大戦中に英国陸軍が、戦場の塹壕に武器や食料等を供給する仮設の線路で使用。

▲ 英国の産業用蒸気機関車ペジョン号

終戦後に製造元に返却された機関車を、1922年にドウロ炭鉱会社が購入して、石炭貨車を坑道からドウロ川の艀に積み込む埠頭まで牽引。1974年の石炭輸送終了後は、鉱山総局にリース。鉱山用の機関車には番号が無く、キャブ横には“PEJAO”の名称と“ROBERT HUDSON”のメーカープレート。

▲ 英国の産業用蒸気機関車ペジョン号

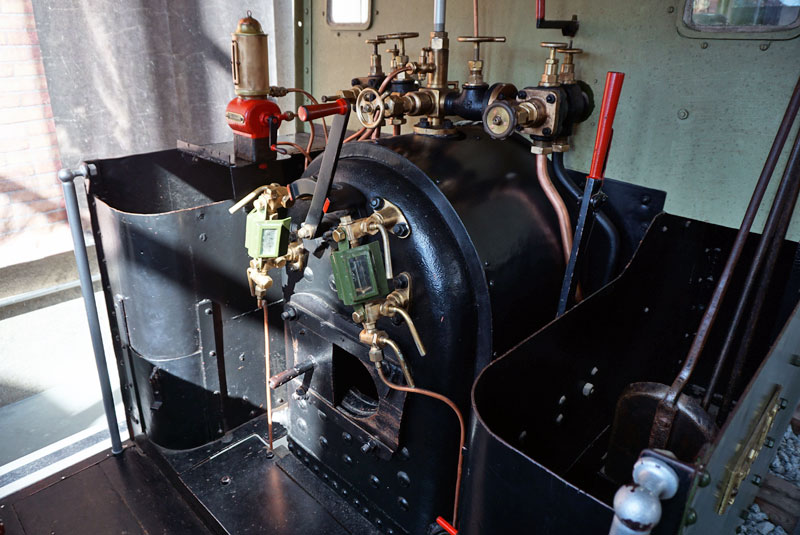

▲ ペジョン号のキャブ