“鉄道旅行”のコーナーかと思ったら、よく見ると“鉄道行旅”。でも、英語から見ても意味するところは鉄道旅行ですね。 中央では、鉄道を題材にした記念切手や宝くじを紹介。

▲ 鉄道行旅

駅の改札で駅員が中に立って切符を切っていたラッチと、日本製と思われる自動改札機。その向こうに立つ箱は自動券売機。

▲ 改札のラッチと自動改札機

タブレット(通票)閉塞区間の駅で、通過列車が通票受器にタブレットを入れ、次の区間のタブレットを受け取る通票授器。こんな近くには置いていないし、 投入口の向きからすると並べる順が逆では

▲ 通票受器と通票授器

彰化駅のCTCローカル制御盤。現在台鉄ではほぼ全線をCTCの管轄下に置いていて、指令センターと各駅の操作室にある現地制御盤を接続。信号やポイントは指令センターで制御するが、列車本数の多い一部の主要駅では、指令の同意を得てローカル制御に切り替えることができます。

▲ CTCのローカル制御盤

タブレット閉塞器。書かれている駅名からみて、CTC化する前の台東線で使われていたと思われます。机の上には、閉塞器から取り出してタブレットのケースに入れ て列車に渡す、中央の穴の形の○や△、□などで区間を示す、タマが並んでいます。

▲ タブレット閉塞器

信号機や踏切警報機、距離標や勾配標など線路脇で見かけるものが並んでいます。どれも日本で使われているものとよく似ています。

▲ 信号機や踏切警報機など

鉄道パークの、もと台湾鉄道管理局庁舎の模型。この建物自体が、台北市政府が第三級史跡に指定する文化財。

▲ この建物の模型

二階の室内の柱や天井には優美な装飾。

▲ 部屋の柱や天井も見所

二階の部屋の窓。透明ガラスと磨りガラスの組み合わせが面白い。

▲ 二階の窓

その窓ガラス越しに外を見ると、クルマの行き交う広い忠孝西路の向こう側に清の時代の北門と、日本統治時代に台湾で初めて建てられた郵便局である郵政総局、今の台北北門郵便局。

▲ 窓越しに北門が見える

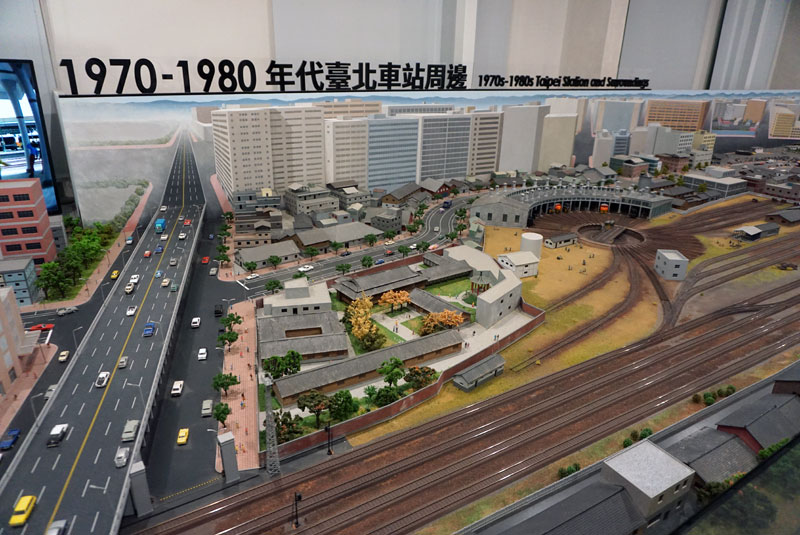

1970から1980年代。台鉄の路線が地下に移行する前の台北駅周辺を再現した大きなジオラマ。初めて台湾を訪れたときは、まだ地上の台北駅でした。

▲ 1970-1980年代の台北駅周辺

これは東西に延びる縦貫線の台北駅を、東側から見たところ。駅に隣接して機関区の扇形庫。ホームから手前へ、すぐに右に分かれていく単線の線路は、今はMRTになっている台鉄の淡水線。

▲ 地上時代の台北駅を東側から見る

南北に2本の長い跨線橋のある台北駅。ホームに停車する列車は、左に高雄方面の莒光号やタンク車を連ねた貨物列車。中央のオレンジ色のディーゼル機関車が牽引するのは、まだ電化されていなかった宜蘭線に直通する列車でしょう。右端のホームの藍色のディーゼル機関車が牽くローカル列車は淡水線。

▲ 地上時代の台北駅の列車

台北駅を西側から見たところ。駅舎に面した右側に縦貫線、左には淡水線のホーム。駅前広場にバスが並んでいる。

▲ 地上時代の台北駅を西側から見る

台北駅を発車してポイントを渡り、縦貫線を基隆方面に向かう電気機関車牽引の復興号。次の停車駅は松山。

▲ 電気機関車牽引の復興号

台北駅をあとに、西門方面に南へ大きくカーブして萬華に向かう縦貫線の貨物列車。右端に、今いる国立台湾博物館鉄道部パーク、当時の台湾鉄道管理局の庁舎が見える。

▲ 電気機関車牽引の復興号

夜になって街や駅、列車内に明かりが灯る。

▲ 夜の台北駅周辺

1934年に松山に移転するまで、台北駅に隣接する今の国立台湾博物館鉄道部パークの場所で、鉄道車両の整備を行っていた台北工場の1910年代の姿。

▲ 1910年代の車両整備の台北工場

台北工場の跡地に建つ、台湾鉄道管理局の庁舎を背後から見たところ。中央の八角屋根は男子トイレ。工務課や庶務課の事務所だった左下の木造平屋建ては、子供向けの展示室になっていて、後で訪れることに。道路と線路の向こうには、今も変わらぬ北門と台北北門郵便局が建つ。

▲ 裏側から見た台湾鉄道管理局庁舎

ジオラマのある部屋の廊下には列車の座席が展示されていて、それぞれの座り心地を確認しながら休憩もできます。説明はないが、いずれも回転式のクロスシートで、今までに一通り乗車した記憶ががあります。

天井の扇風機も、冷房のない普快車で回っていたものでしょう。

▲ 廊下に列車の座席と扇風機

ビニール張りでリクライニングしないこの座席は、客車の普快車で使われていたもの。

▲ 普快車の座席

一人ずつに分かれたこの座席は、縦貫線の光華号で華々しくデビューし、台東線の普快車で使命を終えた東急車輌製のディーゼルカー、DR2700型だと思われます。

▲ DR2700型の座席

ビニール張りのリクライニングシートは、客車列車の復興号。

▲ 復興号の座席

モケット張りで、復興号よりリクライニングの角度が大きく、大きなフットレストがあり、間の肘掛けがなければ日本の国鉄時代の1等車(グリーン車)によく似た座席は、客車列車の莒光号のもの。

▲ 莒光号の座席

一階に下りて、本館の裏で隣接する木造平屋建ての建物へ。ここは児童展(キッズギャラリー)。

▲ 別棟のキッズギャラリー

12歳以下を対象とした、子供が遊べるいくつかの部屋。

▲ キッズギャラリーの部屋

蒸気機関車に関する子供向けの展示。

▲ 蒸気機関車に関する展示

ボイラへの投炭ゲームでしょうか。汽車はおなかをすかせています。急いでシャベルを持ち、石炭を少し投入し、1分以内に汽車に食料を与えて出発しましょう!

▲ ボイラへ投炭

中庭に出て見た、国立台湾博物館鉄道部パークの本館の裏側。

▲ 中庭

中庭の奥には、まだ修復中の建物も。

▲ 向こうにも赤煉瓦の建物がある

1919年に建てられた、八角形のコンクリート造りの男子トイレ。今は中央の小便器だった場所に建物の解説が置かれています。

▲ 八角形のトイレ

第二次世界大戦中の1943年に、中庭に造られたコンクリートの防空壕が残っています。内部は公開されていません。

▲ 防空壕

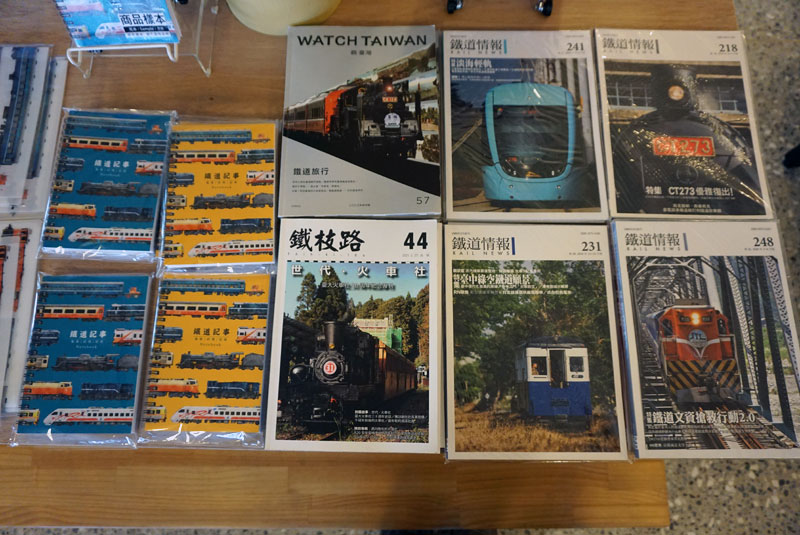

台湾の鉄道雑誌。鉄道情報は、20年ほど以前に台鉄本舗で買って帰ったことがありますが、種類も増え、今も続いているようです。

▲ 台湾の鉄道雑誌

一通りの見学を終えるまで1時間半以上を要しました。実物の鉄道車両は、松山の台北機廠あとに整備が進む鉄道博物館(台北機廠 鉄道博物館園区)で公開されるので、ここにはありませんが、日本の鉄道と兄弟のような台鉄を中心とした、充実した展示内容に十分満足できました。