“國立臺灣博物館 鐵道部園區” |

コロナ禍の2020年7月にオープンした、國立臺灣博物館 鐵道部園區(国立台湾博物館 鉄道部パーク)を、コロナ明けの2023年11月に訪問しました。最寄り駅は、地下鉄の台北捷運(MRT)松山新店線北門駅。桃園捷運(MRT)の台北駅からも近く、台鐵や高鐵の台北駅からも歩ける距離にあります。

台北駅と、国立台湾博物館の本館のある二二八和平公園内との間から西に続く、広い忠孝西路に面した国立台湾博物館 鉄道部パークの向かい側には、台北府城の承恩門(北門)と、郵政博物館台北館のある台北北門郵便局。

▲ 国立台湾博物館 鉄道部パーク

国立台湾博物館のホームページによると、清の時代の1885年にこの場所に兵器の製造や、貨幣の鋳造を行う機械局が建設され、製錬工場と鍛造工房もあったとされています。日清戦争に勝利して台湾を割譲された日本は、1895年に機械局を接収し、軍の管理下で兵器の製造や修理を行うとともに、船舶や鉄道橋梁なども製造し、後に台湾砲兵工場と改名。1900年に陸軍省から鉄道省に移管され、鉄道の台北工場となりました。

1908年に台湾西部縦貫鉄道が開通し、鉄道の輸送量と車両の整備需要が大幅に増加したため、1909年に台北工場は拡張され、新しい車両修理工場と塗装工場が建設されました。この工場は1934年に松山に移転しましたが、まだ工場のあった1918年にこの場に建設されたのが、一階が赤煉瓦、二階が木造でバルコニーのある優美な台湾総督府鉄道の新庁舎。戦後は台湾鉄道管理局の庁舎として、1993年に新しい台北駅の中に移転するまで使われました。1992年に台北市政府はこの建物を第三級史跡に指定。リノベーションして2020年から国立台湾博物館鉄道部パークとなりました。

松山に移転した鉄道工場は2003年まで使われ、跡地は臺北機廠鐵道博物館園區(台北機廠鉄道博物館園区)としての整備が進行中。台鉄で活躍した車両はこちらに展示される予定になっていて、国立台湾博物館 鉄道部パークには実物の車両はありません。

▲ 国立台湾博物館 鉄道部パークの正面入口

赤煉瓦の建物の角にあるアーチが鉄道パークの入り口。入場料は、大人100元(約500円)。窓口でのチケット購入以外に、MRTや台鐵に乗れるICカードの悠遊卡をタッチすることでも入場できます。子供は半額、平日の65歳以上は無料などの各種割引は外国人にも適用。

一階の展示から見ていきましょう。台湾の鉄道は日本とのかかわりが深く、かつては国内でも見かけた車両や駅をはじめとする施設や設備など、日本人には親しみが持てる展示内容です。

清の時代の1890年に基隆から台北間に開通した鉄道は、1893には新竹まで延び、その後は日本の手で1908年に高雄までの縦貫鉄道が開通。それ以後、現在までに至る台湾の鉄道の歴史を展示。

左の機関車のナンバープレートの、CK 123とCK 125は日本の鉄道省/国鉄のC12型蒸気機関車、CT 151は8620型蒸気機関車と同型。Cは日本と同様に動輪が3を、Kはタンク機関車、Tはテンダ機関車を表す記号らしい。

▲ 台湾の鉄道の歴史をたどる

1919年の鉄道地図の赤い線は台湾総督府鉄道線。北の基隆から西海岸沿いに高雄に至る、太線で描かれた縦貫線。竹南から追分間は今の海線が縦貫線で、現在のメインルートである台中経由の山線は、台中線として赤い細線で描かれています。

高雄から先、潮州までも細線で。八堵から分岐して東海岸の蘇澳に至る宜蘭線。ローカル線の平渓線、集集線はあるけど、内湾線や林口線(廃止)は戦後の開通。今はMRTになっている、台北から淡水、新北投への淡水線も台湾総督府鉄道線。東海岸の花蓮と台東を結ぶ台東線は、他と連絡のない孤立した路線。

青い線で描かれた私設鉄道は、西海岸中南部の製糖鉄道を中心に多くの路線があるが、保存鉄道以外で今も残って旅客営業をしているのは、阿里山鉄道だけになりました。

▲ 1939年の台湾の鉄道地図

国立台湾博物館 鉄道部パークといいながら、実質的には台湾鉄道管理局(台鉄)の博物館なのか、立体地図には台湾を一周し、そこから分岐するする今の台鉄の路線が描かれていて、別組織である新幹線の台湾高鉄や阿里山森林鉄路は無視されています。

▲ 台湾を一周する台鉄の路線

そうかと思えば、写真や模型を使って産業鉄道の歴史が展示されています。糖業鉄道と林業鉄道。“123”のナンバープレートは、その下の“台糖”のマークからも解るように、サトウキビを満載した貨車を牽引して製糖工場に運んだ、製糖鉄道の蒸気機関車のものでしょう。その下の“北”のマークは北港製糖。

▲ 産業鉄道

この他にも、森林鉄道、塩業鉄道、砿業鉄道、軍用鉄道、工業鉄道など。

▲ 各種産業鉄道

大型の鉄道模型を使って、蒸機からディーゼル機、電機に至る動力の変遷。

CK101の実物は日本製。台湾総督府鉄道の縦貫線で活躍した400型だが、日本の鉄道省/国鉄には同型はありません。蒸気機関車全廃後、1998年に最初に動態に復活し、彰化の扇形庫で出会ったが、その後に稼働状況 が聞こえてこないので、今はどうなっているのやら。

▲ CK101の模型

1960年に日本から輸入した、日立製の電気式ディーゼル機関車R0型の大型模型。動輪が6軸で、台湾に輸出前に日立から国鉄が借用してDF91の型式名で試用したが、日本では採用されなかった型式。実物には、苗栗鉄道文物展示館で出会っています。

▲ R1の模型

縦貫線の電化時に、英国のゼネラルエレクトリックカンパニー(GEC)から輸入した、台湾で最初の電気機関車。1976年に南アフリカで製造。実物は彰化で保存されているというが、扇形庫を3回訪れても、まだ出会ったことがありません。

▲ E101の模型

建屋内に莒光号の客車の一部、車端から3列目の座席までを再現。肘掛けの小テーブルがあれば、国鉄時代の1等車(後のグリーン車)の座席そのもの、グレードの高い座席。

▲ 莒光号の車内

デッキへ通じる扉の横に給湯器。日立製の電車、新自強号の大量導入により、莒光号の運行本数が大幅に減少して今や風前の灯火だが、現存の莒光号の客車では給湯器は見かけなかったような気がします。

▲ 莒光号の給湯器

木造駅舎を再現。日本統治時代の1919年に建てられた、屏東線の“竹田”駅をモデルにしているらしい。駅舎の外には、手荷物を扱っていたときに使っていた分銅秤。屋外のベンチは駅舎より新しく見えるが、半世紀前のデザインか。

▲ 木造駅舎

待合室内には、造りつけの木のベンチ。左に出札窓口と、手荷物の受付窓口。乗車時のホームへの改札口はその隣。下車時の外への出口は右端の改札口から。昔は日本の国鉄の駅でも、乗車と下車で動線が分けられていました。

▲ 木造駅舎の内部

出札窓口と手荷物の受付窓口を事務室の内側から見たところ。右に置かれているのは、硬券の切符を入れている箱。

▲ 木造駅舎の事務室側

事務室内には、列車運行の安全を確保するタブレット閉塞機。左の箱には“潮州”、右の箱には“西勢”の名前が書かれています。いずれも“竹田”の隣駅。チンチンの音が聞こえてきそう。

▲ タブレット閉塞機

事務室内の電話機や切符を切る改札鋏、切符に押すスタンプなど、どこをとっても、かつての日本の国鉄のローカル駅そのもの。

▲ 駅の事務室の備品類

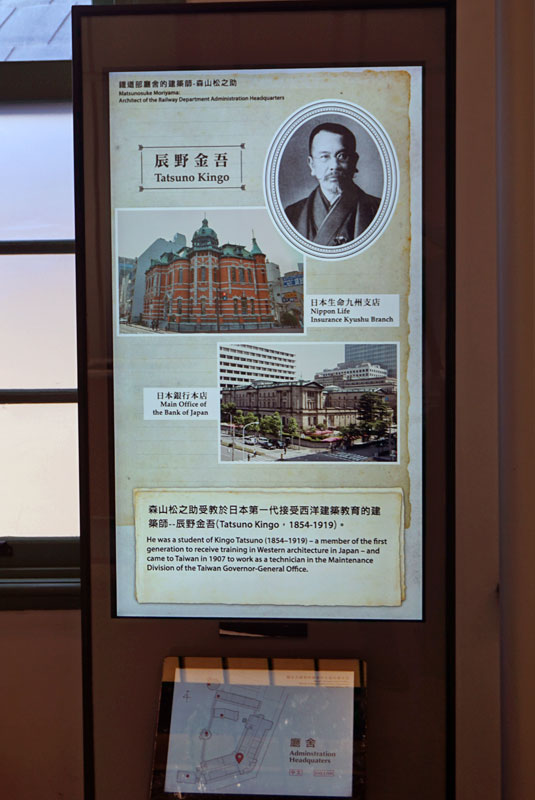

台湾総督府営繕課技師として台湾に赴任した日本人の森山松之助。

▲ 台湾総督府(今の中華民国総統府)

松之助は、東京駅や日銀本店などを手がけて日本近代建築の父とよばれた辰野金吾から学び、

▲ 辰野金吾

台湾総督府や台湾総督府鉄道新庁舎をはじめ、松之助がてがけた台湾の多くの官庁建築は今も大切に保存され、現役で使われているものも多いそうです。

▲ 松之助の手がけた専売局

1920年代でしょうか、木造でダブルルーフの客車の車端部のモックアップ。ステップが付いているので、展望車ではなく、乗降用のオープンデッキでしょう。

▲ 木造客車のモックアップ

室内側には3枚の列車名板(ヘッドマーク)。真ん中の観光号は台湾を描いているけど、左右の莒光号と光華号の背景は中国大陸。青天白日旗を掲げた蒋介石が、大陸奪還を目指していた時代のヘッドマークでしょう。

中央の座席は、1950年代の前半に運行していた1等車、2等車、3等車と食堂車、郵便荷物車で構成する優等列車、成功号の最後部に連結した密閉式の展望車で使われていたうちの一脚らしい。

▲ ヘッドマークと展望者の椅子

台湾では、日本統治時代から食堂車を連結した列車がありました。中央下の説明板の写真にあるのは、1等の乗客に食事を提供した木造車体でダブルルーフの食堂車。台鉄では1960年に日本から購入した食堂車を観光号に連結。ここにテーブルがセットされているのは後者でしょう。

▲ 食堂車

その観光号の客車の模型がこちら。実物は1960年の日本車両製。窓から白い枕カバーが並ぶのが見えるので、食堂車ではなく座席車。

▲ 観光号の客車

ここに並んでいる模型を紹介。日本統治時代の1935年に導入した、日本の鉄道省のキハ42000型、後の国鉄のキハ07型とほぼ同型、先頭部が丸い機械式ガソリン動車。日本車両製と川崎車両性があり、台鉄になってからは車体の更新で前面貫通化、ディーゼルエンジンや台車の換装、さらには台湾車両での車体新造と続き、もはや面影をとどめないものの、日本車両製のステンレス車体の気動車と交代する1999年まで生き延びたのだとか。

▲ 機械式ガソリン動車

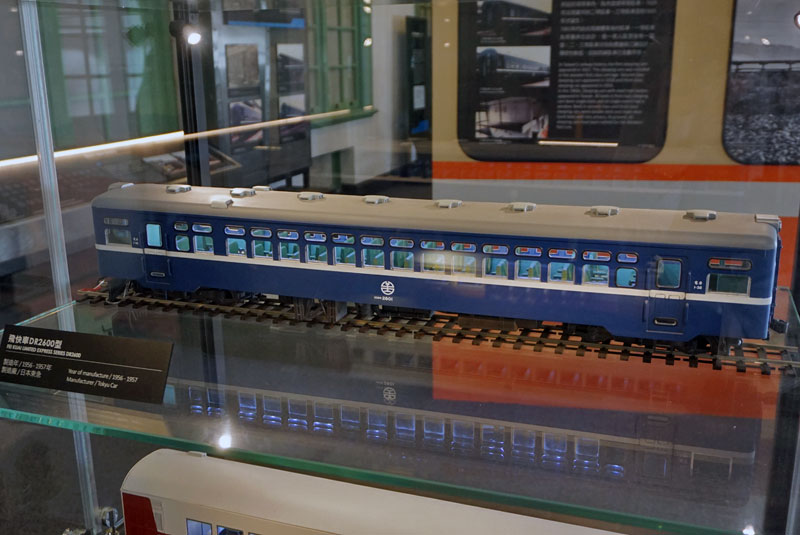

乗務員室扉がないことを除けば、日本のキハ10系によく似たバス窓のディーゼルカー。車内は転換式クロスシート。その座席間隔に合わせたので、多くの狭幅の窓が並ぶ。1956年から1957年の東急車輌製だが、エンジンはカミンズ製を搭載。

▲ ディーゼルカー

このコーナーでの最後の模型は、西部幹線の電化時に自強号に導入した英国製で台湾初の電車。車内の座席が見えるカットモデルになっていて、登場時はこんな塗色だったんですね。でも、このパンタグラフの形状では、果たして折りたためるか疑問。

▲ 自強号の英国製電車

貨物列車の最後部の連結された車掌車のモックアップ。カットモデルで車掌さんの乗車する車内の様子を再現。

▲ 貨車の車掌車

その奥には、荷物を積んだ木製有蓋貨車のモックアップも。

▲ 有蓋貨車