莒光号の車体に見立てたパネルで車両の紹介。日本統治時代に臥車(寝台車)が導入され、1922年に1等寝台、1928年に2等寝台、1933年に3等寝台が登場。すでに廃止されたが、1960年代の台鉄の1等寝台は個室のシングルベッド、2等は2段、3等は3段ベッドで、車内の写真は3等寝台車。

▲ 寝台車

隣接して客廳車(客庁車、パーラーカー)の紹介。米国の援助で導入したリクライニングシートの客車を改造して後部に展望デッキを設け、車内にリクライニングシートに加えてバーカウンターやダイニングテーブルを装備。かつては、李登輝総統の島内巡回特別列車に充当された時代があったとか。

▲ 特別車パーラーカー

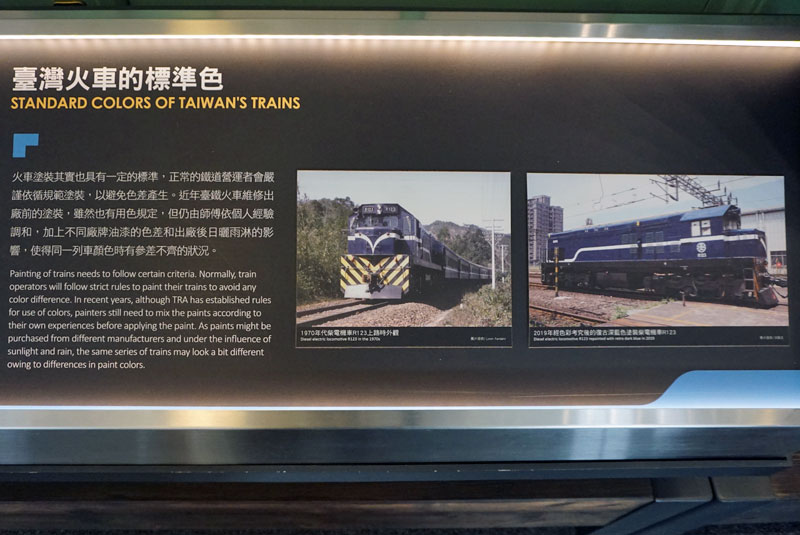

写真とパネルで各種列車の解説。藍色に白帯のディーゼル機関車や客車は、台鉄の標準色。2020年末の南廻線の電化完成時のダイヤ改正で、最後まで残った普快車が引退して、一部の観光列車を除く一般の列車から、この塗色は消え去りました。

ここでは、近年に台鉄も車両の色に関する規則を定めたが、実際には現場の職人が塗料を調合するので、微妙な違いが生じることがあるような説明がなされています。

▲ 台鉄の列車の標準色

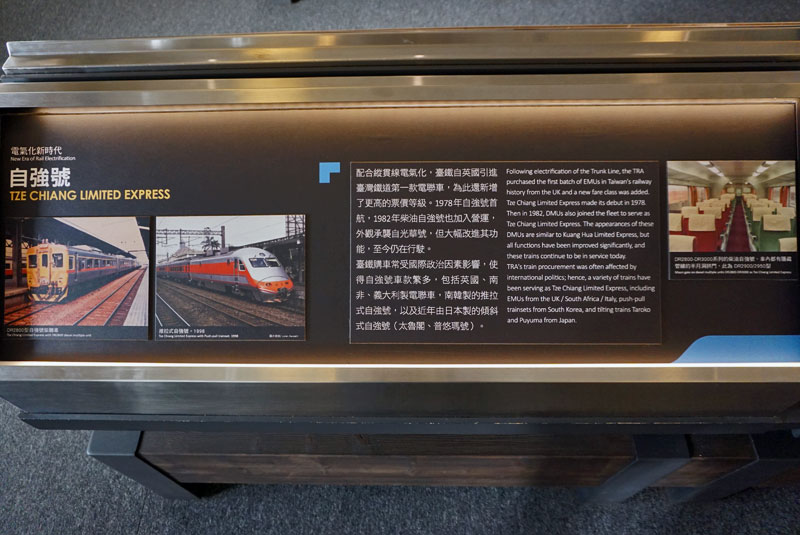

1978年の縦貫線の電化時から運行を開始した、台鉄の看板列車“自強号”の紹介。それ以前の“光華号”より豪華な車両たが、台鉄は政府の政策の影響を受けやすく、その時々 の状況に応じて英国、南ア、イタリア、日本等から自強号を輸入したそうです。写真は、東急車輌製のDR2800型ディーゼルカーと、韓国製の客車の両端に南ア製の電気機関車を配置する自強号。それ以後、日本製の太魯閣号や普悠瑪号を導入したとの記述があります。

▲ 台鉄の看板列車の自強号

台鉄には数年前まで、客車列車に“復興号”の列車種別があり、これの上位で自強号との間に位置する客車列車の“莒光号”も今では本数が削減されて、機関車の牽引する客車列車が消滅寸前の状態です。

台湾の唐栄鉄工所で製造した客車を使用して、縦貫線の電化後に導入した“莒光号”は、1980には在来の客車と併結して“莒興号”として運行。両者の違いは座席間隔と車体外側の2本の白い線だけで、同じ列車に異なるレベルの車両が混在しており、経営上の問題から、1981年から“莒光号”と“復興号”の名で分離して単独で運行することになり、この時に後者はオレンジ色から空色に塗色を変更したのだとの説明がなされています。

▲ 台鉄の復興号

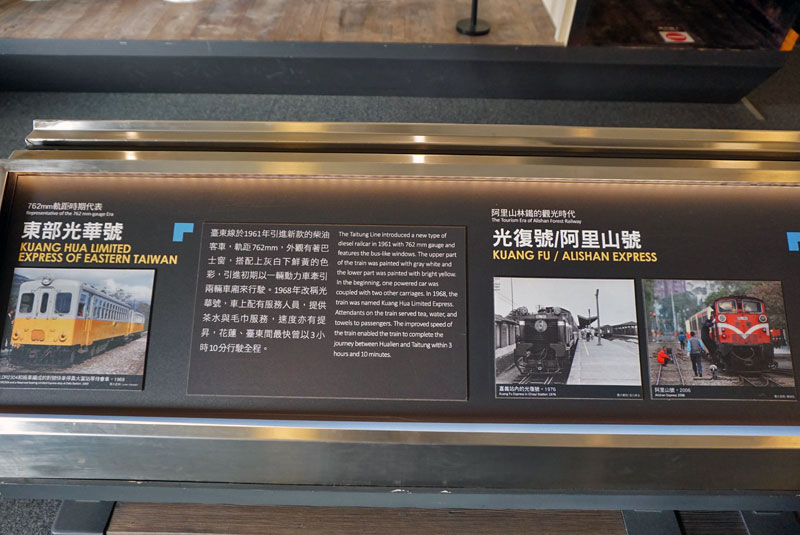

軌間762mmのナローゲージで、他線と連絡がなかった時代の台東線に、1961年に導入したディーゼルカーは、1両で2両の客車を牽引。1968年から運行を開始した、バス窓のディーゼルカーによる特急列車光華号には、乗客にお茶やおしぼりを提供するサービススタッフが乗車し、花蓮−台東間に3時間10分で運行していました。

同じくナローゲージの阿里山森林鉄道。シェイ型の蒸気機関車で有名だが、1960年代にディーゼルカーを導入。1973年にはより快適な光復号が運行を開始。1982年に開通した阿里山公路のバスに対抗して、1984年から運行を開始したのがエアコン付きの阿里山号。写真は1976年の光復号と2006年の阿里山号です。

▲ ナローゲージの台東線と阿里山森林鉄道

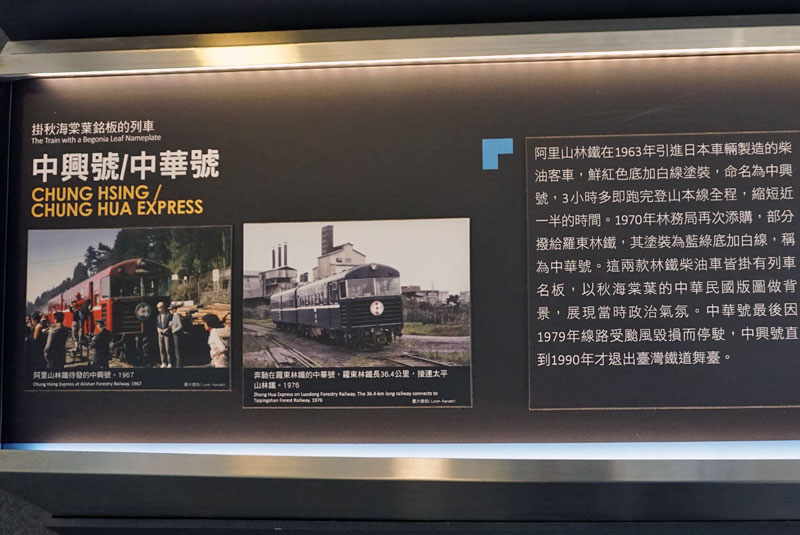

1963年に阿里山森林鉄道の導入された、赤に白帯の日本製ディーゼルカー“中興号”は、嘉義から阿里山を従来の半分の3時間強で結び、1990年まで運行。1970年に林務局は“中興号”を増備し、一部を青緑に白帯で羅東森林鉄道に割り当て“中華号”として運行したが、1979年の台風被害により廃線になったとか。

▲ 阿里山森林鉄道の中興号と羅東森林鉄道の中華号

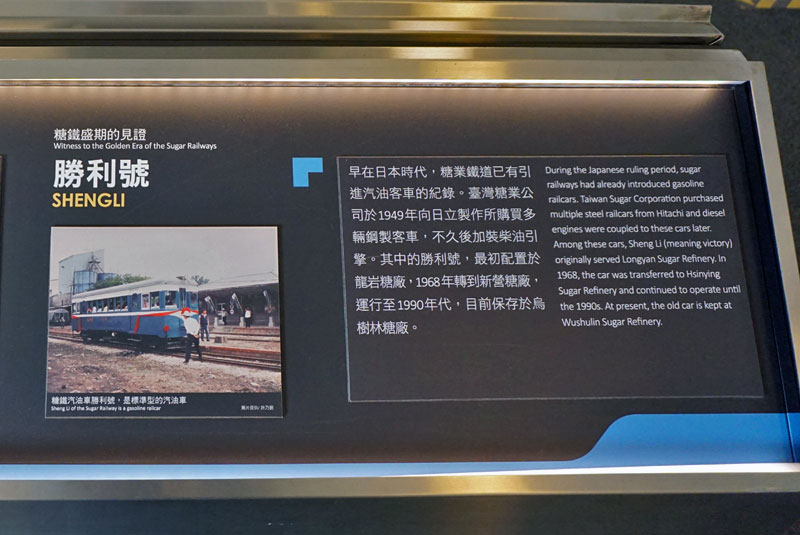

製糖鉄道は日本統治時代にガソリンカーを導入した実績があり、戦後の台湾糖業公司は1949年に数台の日立製ディーゼルカーを輸入。この勝利号は龍岩製糖工場に配備され、1968年に新営に移管、1990年代まで使用され、現在は烏樹林に保存されています。

▲ 製糖鉄道のディーゼルカー勝利号

台湾の鉄道では、日本統治時代に日本の鉄道省(後の国鉄)が定めた標準書体を使用していました。この書体は視認性が良いことから、車両の型式や番号、検査記録などの表記に、今も台湾で継続して使われています。

▲ 今も日本の国鉄書体が継続して使われている

各種切符の印刷です。解説用のモニターには、日本語もあります。

▲ 各種切符の印刷

左は熱感応式の切符印刷機。右は硬券の印刷機。

▲ 切符の印刷機

手前の横に長い紙は硬券の原紙。右には硬券の背景の模様の原版など。

▲ 硬券の原紙や模様の原板

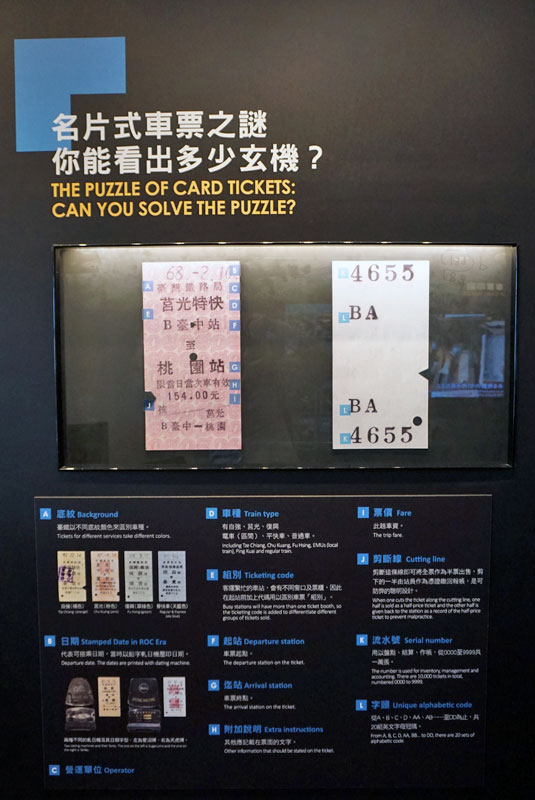

硬券の表面と裏面に印刷されている文字の説明。

▲ 硬券の説明

各種の硬券をアクリル板で挟み、回転させて表面と裏面を見ることができるようにしているユニークな展示。

▲ 回転して硬券の表と裏を見ることができる

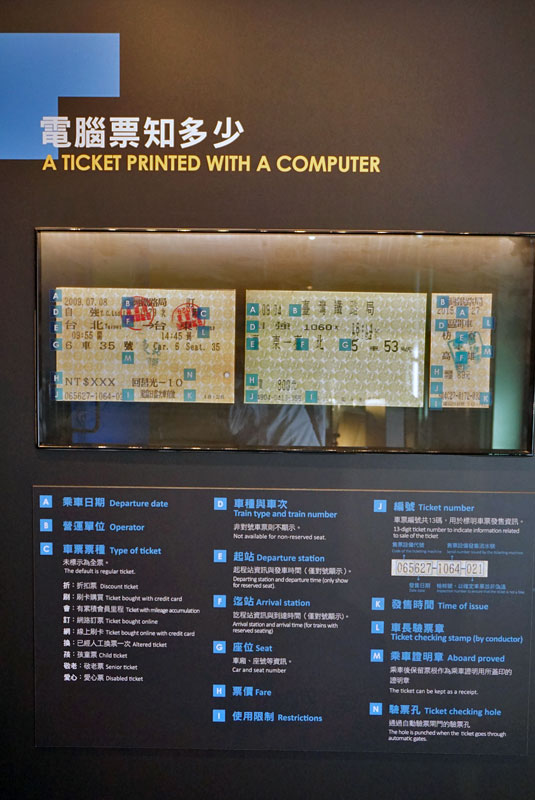

コンピュータで発券する切符に印字されている項目や内容の説明。

▲ コンピュータ発券の切符

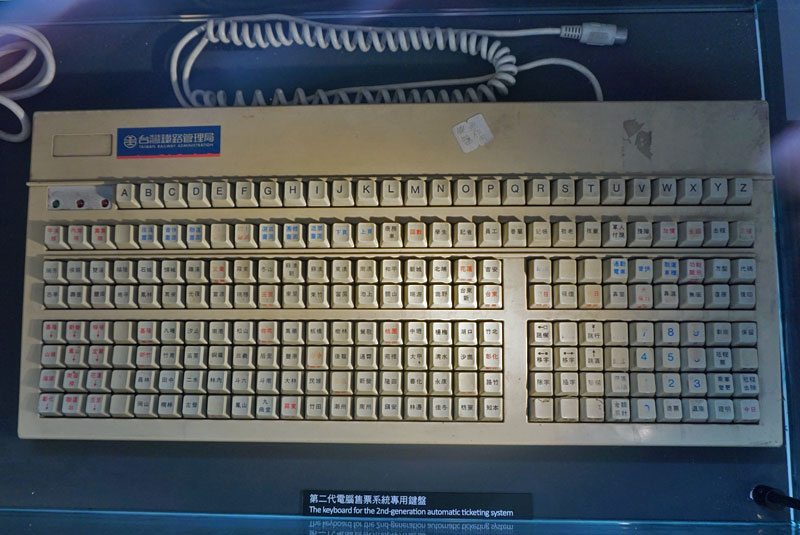

駅の窓口にあるコンピュータ発券の端末と、

▲ コンピュータ発券の端末

キーの数が多い専用のキーボード。左下2段のブロックには、キートップに駅名が順番に印刷されているが、使用頻度の高い台中や高雄などは薄くなって消えかかっている。

▲ コンピュータ発券のキーボード

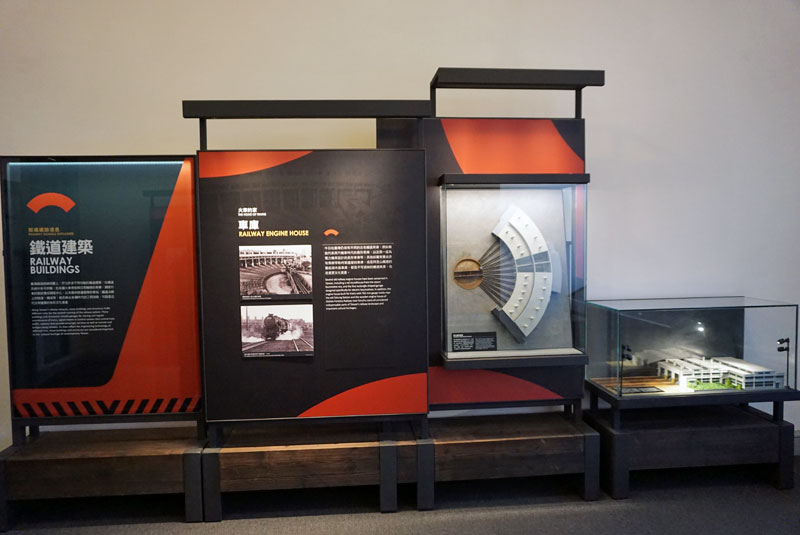

それでは、博物館の二階に行ってみましょう。各種鉄道建築の紹介。

台湾には蒸気機関車時代の扇形庫や、電気機関車用の長い車庫が保存されています。模型は彰化機関区の扇形庫と3線が並んだ苗栗車庫。

▲ 扇形庫と車庫

コンピュータが無かった時代に、独立した建物内で手動にて、ケーブルでつながった信号や線路のポイントの切り替えを行う、信号扱所の模型。中国語では號誌樓というらしい。

▲ 信号扱所

それぞれの時代の縦貫線主要駅の駅舎。左は基隆と台北。右の新竹、台中、嘉義は現役の駅舎や代替わりしても保存されている駅舎。

▲ 主要駅の駅舎

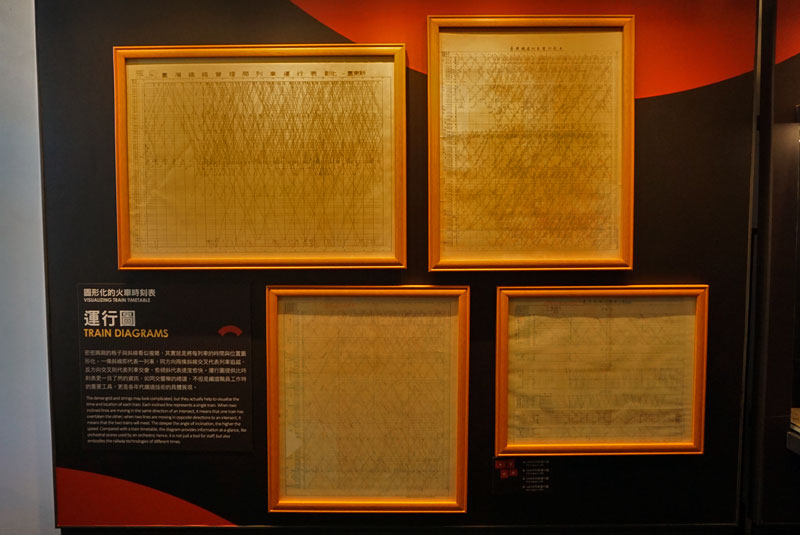

額縁に入った鉄道のダイヤグラム。縦に路線の距離と駅名、横に時刻をとり、斜めの線が1本の列車を示し、列車交換や追い抜きを読み取ることができます。上段左が1998年の台湾鉄路管理局列車運行表、右が日本統治時代の1936年の台湾鉄道列車運行表、下段は1950年の左が縦貫線、右が 複数のローカル線のダイヤです。

▲ 歴代のダイヤグラム

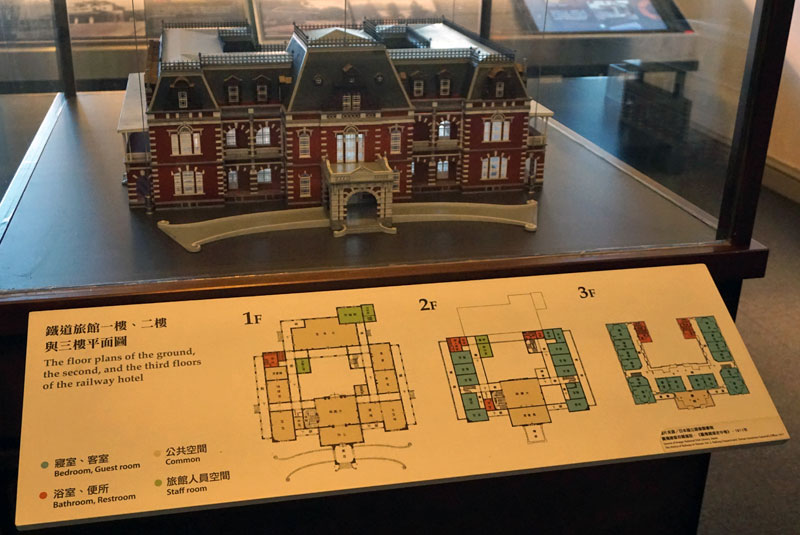

日本の統治時代の初期に、日本政府は台北を手始めとして、鉄道駅と政府庁舎の間を重点的に、都市を体系的に再編する事業を実施。写真は、台湾初の洋式ホテルとして、台北駅近くに建設された三階建ての台湾鉄道旅館。

▲ 台湾鉄道旅館

鉄道旅館の模型も展示されています。太平洋戦争末期に台北大空襲で焼失するまで、日本統治時代の台湾を代表するホテルだったとか。

▲ 台湾鉄道旅館の模型

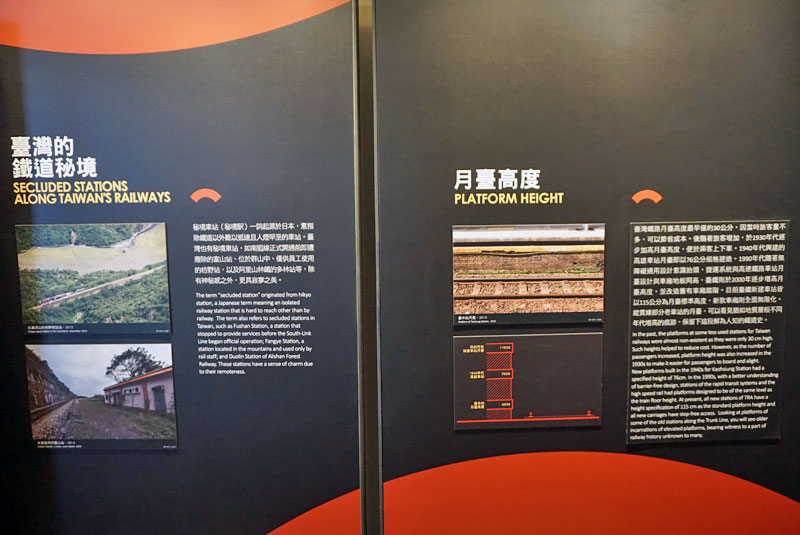

左は、最近は日本で人気の秘境駅。秘境駅(中国語で秘境車站)は日本で生まれ、鉄道以外ではアクセスが難しく、人がまばらな駅を指すと解説し、南廻線の正式開業前に廃止された富山駅、山中にあり職員のみが利用する方野駅、阿里山森林鉄道の多林駅を紹介しています。

右は、プラットフォーム(中国語で月台)の高さの変遷。鉄道開業時の30cmから1940年代の高雄駅では76cmに、1990年代のMRTでは車両の床面と同じ高さになり、今の台鉄では115cmで造られているのだとか。

▲ 秘境駅の紹介とプラットフォーム高さの変遷

山岳国である台湾では、鉄道の建設にはトンネル工事が付随し、現在の台鉄で最長の山岳トンネルは10.3kmの新観音トンネル、高鉄(新幹線)では7.38kmの八卦山トンネルだそうです。

日本にもよくある、トンネルの入口に書かれた碑文の“扁額”について、いくつかの具体的な例を紹介しています。上の写真は苗栗トンネルの“功維敘”。

▲ トンネルとその入口の扁額

左は、上部に扁額のあるトンネル。右では、1888年に最初に建設された獅球嶺トンネルと、川の下をくぐる水底トンネルや、軍の射撃場の下をくぐる特殊なトンネルを紹介しています。

▲ トンネルとその入口の扁額

次は鉄橋。手前には実物大のプレートガーダーの鉄橋。奥の左は鋼製のトラス橋の、右は木橋の模型。

▲ 鉄橋の模型