軸配置BBBの動輪が6軸で、前後に機械室のある大きな凸型の電気機関車、イタリア国鉄E626型。それまでの三相交流による電化に代えて、1927年にイタリア半島の中部を横断するフィッジア-ベネベント線で直流3000Vの牽引試験が行われ、これに供にされた新設計の電気機関車。1930年から量産が始まり、1次から4次型まで448両を製造。出力1850kW、最高速度95km/h。E626型005号には、ナポリのピエトラルサ国立鉄道博物館で出会った。

▲ 国鉄E626型電気機関車033号機

033号機は1932年製の2次型で、戦前はイタリアの北東部で運用。4次型の車体と組み合わせて戦災から復旧、末期はアドリア海側のフォッジア機関区の配置で2002年まで運行。運転室に機関士の人形が乗務しているが、立って運転していたらしい。

▲ 国鉄E626型の運転室

軸配置C、動輪が3軸でL型車体の入れ換え用電気機関車、イタリア国鉄E323型。“elefanti” (象)とよばれ、イタリアの主要港等での重入れ替え作業用。1966年から1971年に、ミラノの Tecnomasio Brown Boveri 社で30両を製造。

▲ 国鉄E323型電気機関車105号機

出力190kW。動力伝達にはユニバーサルジョイントと伸縮シャフトを備えたトランスミッションを使用し、入れ換え用と走行用に2つのギア比を切り替えて使用することで、入れ替え時は32km/h、走行時は64km/hの速度を実現している。

▲ 国鉄E323型電気機関車105号機の連結面側

30両のE323型のうち10両は多重指令装置を装備し、同型から運転室を省略した同性能のE324型が10両製造され、これと連結することで、出力を2倍の380kWにパワーアップして重入れ替え作業を行う仕様とした。総重量は91トン。なお、E324型は単独で運行することはできない。運転室からの見通しが悪く、旗を持った誘導員の人形が乗務。ここに展示されているE323型とE324型の105号機は1966年製、バーリやフォッジアの入れ替えで使用された。

▲ E323型と連結して使用するE324型電気機関車105号機

軸配置BBの動輪が4軸で箱型車体の電気式ディーゼル機関車、スッド・エスト鉄道BB150型。蒸気機関車を置き換えるため1959年から1960年に13両を導入。MANの825HPのエンジンを搭載し、最高速度80km/h。よく似た外観のイタリア国鉄のD341型に比べると出力が小さく、狭軌の日本の国鉄の亜幹線用電気式ディーゼル機関車、DF50型に比べてもやや控えめな性能。1980年代になってより強力な機関車が登場すると活躍の場は狭まり、この159号機は2015年ごろまでイベント列車の牽引に活躍。

▲ スッド・エスト鉄道BB150型159号機

軸配置BBの動輪が4軸で箱型車体の電気式ディーゼル機関車、スッド・エスト鉄道D343型。1991年からイタリア国鉄のD343型を3両借用して使用していたものを、1994年に購入してBB167〜169としたもの。1970年のフィアット製で、出力1350HPのフィアット製のエンジンを搭載した電気式ディーゼル機関車。モーターは1台車に1台で2軸駆動を2台装備し、最高速度は130km/h。

▲ 国鉄払い下げのスッド・エスト鉄道D343型169号機

軸配置BでL型車体の入れ換え用ディーゼル機関車、イタリア国鉄216型。1965年から1967に入れ替え車両を専門とする北イタリアの Badoni 社から55両導入。42号機はシチリア島にある Badoni 社の提携会社で製造してターラントの機関区に配置。118kWのディーゼルエンジンを搭載し、トランスミッションは油圧式、複式ローラーチェーンで車軸に伝達。最高速度30km/h。ボンネットにある ABL のロゴはバドーニ社のものらしい。

▲ イタリア国鉄216型0042号機

L型車体の他端はこんな切妻。

▲ イタリア国鉄216型0042号機

軸配置B、動輪が2軸で動力伝達はロッド式、L型車体のディーゼル機関車、スッド・エスト鉄道B100型。1959年に国鉄のD225型の7051〜7070と同型を5両、 Officine Ing. Greco & C. 社に発注。Deutz 社のライセンスによる184kWの空冷式ディーゼルエンジンを搭載し、入れ替え以外に短距離貨物輸送にも使用。最高速度30km/hの入れ換え用と、55km/hの本線運転用の減速比の異なる2組のギヤを持つ減速機を採用。廃車後4両は解体されたが、2010年に103号が博物館入り。

▲ スッド・エスト鉄道B100型103号機

軸配置B、動輪が2軸で車体は運転席部分のみの入れ替え機、イタリア国鉄207型。1932年、北イタリアの Badoni 社がドイツの Breuer 社からこの超小型自走式トロリーの製造に関する特許を取得して製造。国鉄最小の入れ替え機で、71両を導入。長さ3.4m、重量5.5トン、変速機は4速の機械式。ガソリン機関を装備していたが、戦後にディーゼル機関に換装。出力59kW、最高速度30km/h。その扁平な形状から、sogliole(舌平目)の愛称があった。023号機は1934年の製造で、プーリア州の複数の駅で運用され、廃車後に走行可能な状態に修復されて博物館内で車両の移動に使用。今も動態保存中。207型の020号機には、ナポリのピエトラルサ国立鉄道博物館で出会った。

▲ イタリア国鉄207型023号機

スッド・エスト鉄道の2軸の木造有蓋貨車F1402は、1900年のベルギー製。古い貨車の台枠以下を再利用して製造。オリジナルのスポーク車輪やブレーキレバーはそのまま利用されている。側面の扉は金属製に交換されているものの、木製の車体に丸い屋根、スポーク車輪、バブルスプリング付きのバッファ、一端のブレーキマンキャブなど、アルプス山脈の向こう側からイタリアに来た19世紀の貨車の特長を保っている。

▲ 1900年のベルギー製 スッド・エスト鉄道の有蓋貨車

スッド・エスト鉄道のワインの輸送用、2軸のタンク車Ma5000は1911年製。リベットどめのオリジナルのタンクは、戦後に溶接のタンクに換装。一端にはハンドブレーキを操作する木製のブレーキマンキャブを設置。近年は飲料水に輸送に使用された。

▲ 一端にブレーキマンキャブのあるタンク車

スッド・エスト鉄道の2軸の木造無蓋貨車P6221は、1954年に自社工場で1900年のベルギー製貨車の台枠以下を再利用して製造。オリジナルのスポーク車輪やブレーキレバーはそのまま 利用されている。

▲ スッドエスト鉄道の無蓋貨車

スッド・エスト鉄道の2軸の木造無蓋貨車L4000は1911年製で、1931年に合併した旧鉄道からの引き継ぎ車。一端にはハンドブレーキを操作するブレーキマンキャブを備え、側面中央部分のみ開閉でき、左右の側板は固定されている。

▲ スッドエスト鉄道の無蓋貨車

国鉄から、レッチェのたばこ工場の構内で使用するために払い下げられた2軸の木造有蓋貨車Fma1032488号。1926年に食品輸送用にナポリのメーカで製造。一端にハンドブレーキを操作するブレーキマンキャブを備え、側面には端面の下部には開閉式の換気用のルーバー、側面上部には小窓を設置している。

▲ 国鉄の食品輸送用貨車

スッドエスト鉄道の2軸の郵便荷物車DU950号は1937年製。車内は郵便係員室、大型スライドドア付きの荷物室、車掌室を備えており、写真の奥の方で車体の側面が膨らんでいる部分の車掌室の縦長の細い窓から、列車の編成の側面を確認できる構造になっている。

▲ スッドエスト鉄道の郵便荷物車

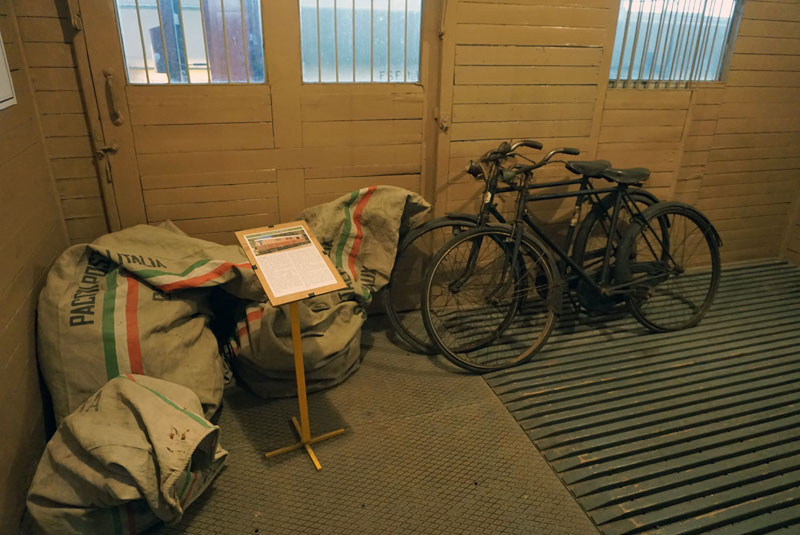

郵便荷物車の荷物室には、郵便袋と自転車が積載されている。

もう1両、車内を博物館の切符売り場や売店に改装した同型車のDU951号があるが、写真を撮り忘れた。

▲ スッドエスト鉄道の郵便荷物車

スッドエスト鉄道の、オープンデッキで2軸の3等客車CTcer 454号は1903年製。ホイールベースが長いためか、2軸車には珍しく床下にトラス棒を設置している。導入した南部鉄道から1905年に成立した国鉄に移管され、1933年にスッド・エスト鉄道に払い下げ。1961年まで旅客輸送に使用した後、路線の建設現場での宿泊車に改造。1986年に建設現場での食堂車に改造した際に窓の交換と内装の変更。1990年代に廃車後2012年に博物館入りして、1930年代の姿に復元。

▲ スッドエスト鉄道の3等客車

窓が内側に倒れるように開く構造。座席等は復元工事にときに新しく取り付けたものらしい。

▲ スッドエスト鉄道の3等客車の車内

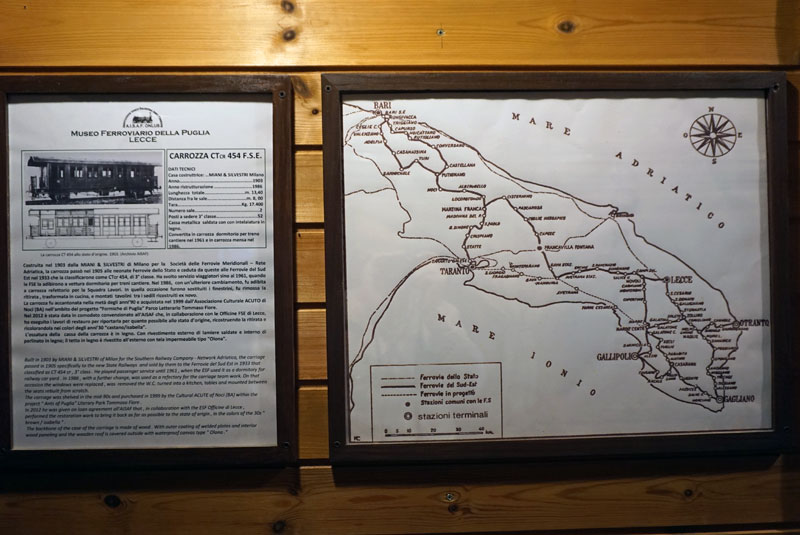

車内にあったこの車両の説明。右の図の太線がスッド・エスト鉄道、細線は国鉄と他の私鉄の路線。これが1930年代の路線図とすると、太線の部分は今も変わっていない。

▲ 3等客車の車内の説明と路線図

1925年にスッド・エスト鉄道の前身のサレント鉄道が導入した2軸の客車C151号。はじめは車内に仕切りがある1等と3等の合造車AC151号だったが、スッドエスト鉄道に引き継ぎ後の1955年、窓の交換等の近代化改装時に全室3等に。1965年に線路測定用の計測車に改造。2017年の修復工事で、全室3等の1955年当時の状態に復元。

▲ スッドエスト鉄道の3等客車

3等車は、通路を挟んで6人がけと4人がけのボックス席が並ぶ。

▲ スッドエスト鉄道の3等客車の車内

国鉄の暖房車兼荷物車、VFrz891型251号は1942年製。蒸気機関車のスチームによる客車の暖房を補助する目的で、暖房車が導入されたのが1907年。電化やディーゼル化後は単独で使用され、客車にスチームを供給した。

▲ 国鉄の暖房車検荷物車

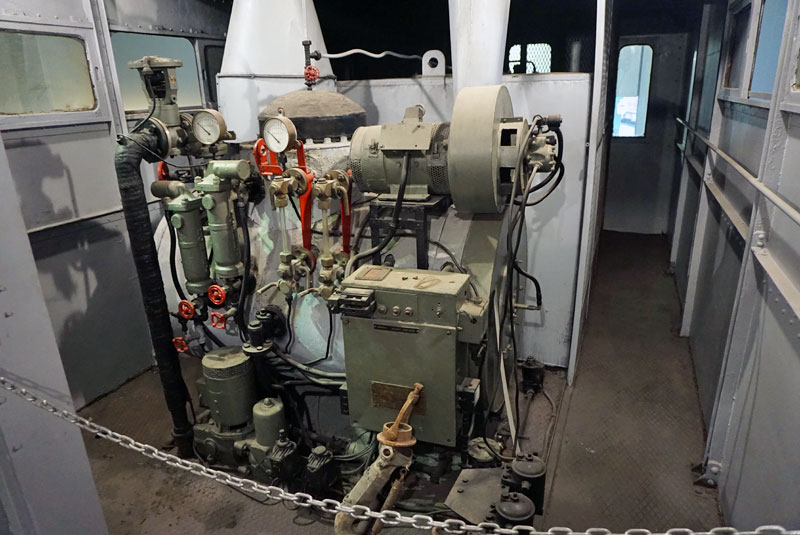

車内にはボイラ室の他に荷物室、乗務員室、トイレがある。ボイラの燃料には当初は石炭が使われ、この車両は1966年に軽油炊きに改造された。タンクには8.3kLの水と1.25kLの軽油を搭載できる。1950年代に電気暖房付きの客車の導入が始まり、暖房車から徐々に置き換わっていった。

▲ ボイラ室の設備

▲ 暖房車のトイレ

リベットが目立つ車体の側面に、座席ごとにドアのあるボギー客車は国鉄のBz36000型。木造客車の代替として、1931年から1939年に1300両製造された3等車。オリジナルの車内は中央通路の両側にボックスシートが並び、車体中央にトイレが2ヶ所。

この型式の客車の一部は、1935年から1942年にかけて病院列車に改造され、第二次世界大戦中は主にロシア戦線で使用。編成中の片方に医務室と手術室を備え、もう一方の車両にはそれぞれ36台の担架を装備。

▲ 3等ボギー客車

戦後、多くの車両は元の状態に復元されたが、30床のベッドを備えた9両は、有名な聖地へ向かう巡礼列車に転用。ここに展示されている1931年製のBz36111号と1933年製のBz36484号の2両は、1984年にバーリに駐留するイタリア赤十字社の病院列車に改造され、自然災害時の救援活動に使用。2000年の廃車後に、博物館入りして展示スペースとして生まれ変わった。

▲ 3等ボギー客車