“南イタリア プーリア鉄道博物館” |

長靴の形をしたイタリア半島のかかとの部分にあるプーリア州、レッチェは古代ギリシャから2000年以上の歴史があり、市内には16世紀から18世紀の優雅なバロック建築が多く、南イタリアのフィレンツェとも呼ばれている街。レッチェ駅はイタリア鉄道の南東の終着駅だが、州内に多くの路線を有するスッド・エスト(南東)鉄道に乗り換えれば、この先ヒールの先端まで到達できる。

▲ イタリア鉄道とスッド・エスト鉄道の発着するレッチェ駅

そのレッチェ駅の構内にあるのがプーリア州内の私鉄、スッド・エスト鉄道(FSE)やイタリア鉄道(FS 旧イタリア国鉄)などの歴史を伝えるプーリア鉄道博物館。駅のホームのすぐ裏側にあるのだが、駅舎から直接向かう通路がないため、駅前の通りから線路をくぐるガードまで大きく迂回して徒歩10分余り。

▲ レッチェ駅のイタリア鉄道(右)とスッド・エスト鉄道(左)の列車

プーリア鉄道博物館は、レッチェ市が旧国鉄の車両修理工場の敷地と建物の一部を引き継ぎ、非営利団体が運営する施設。土曜と日曜のみ、長〜い昼休みを挟んで9時から13時と17時から21時まで開館しているのが南イタリアらしいところ。

▲ プーリア鉄道博物館の入口(帰りに撮影)

こんな狭い入り口から入ると、2軸の荷物車(撮り忘れた)の中にチケット売り場があります。その奥の屋外に、所狭しと並んでいる展示車両からみていきましょう。

この博物館で一番新しい車両と思われる、イタリア鉄道の電気機関車E444R型電気機関車。E444型は1967年のデビューで、1990年前後の更新工事でE444Rとなった69号機。軸配置BBで最高速度200km/h。更新前の丸い車体のE44型トップナンバー001号機には、ナポリのピエトラルサ国立鉄道博物館で出会った。

▲ E444R型電気機関車

ロープが張ってあり、立ち入れない場所に小さなディーゼル機関車が2両。緑色のB型ロッド式は、レッチェのたばこ工場で使われていた1956年製14トン型の産業用。44KWのディーゼル機関を装備し4速の機械式変速機とエアブレーキを装備。

その向こうのオレンジ色も、たばこ工場で使われた1962年製の産業用機関車。41KWのディーゼル機関を装備する液体式で、車軸はチェーン駆動。動態保存で運行可能。

▲ たばこ工場の産業用ディーゼル機関車が2両

丸い車体のスッド・エスト鉄道のディーゼルカーAd72。1959年にナポリのIMAMAERFER社で30両製造。両運転台で1等室、2等室、トイレ、小さな荷物室の合造車で、日本式にいえばキロハニ。12気筒で331kW(450PS)の大出力機関に5速の機械式変速機を有し、付随車(キサハ)を牽引。最高速度100km/h。2013年に博物館入りでレストア待ち。ドアのところにステップが置いてあるが、施錠されていて車内には入れず。

▲ スッド・エスト鉄道の気動車

もう1両、レストア中のスッド・エスト鉄道のディーゼルカーAd06。1939年にパドヴァのOfficine Meccaniche Stanga社で6両製造。1950年ごろに戦災復旧車として4両が追加。両運転台で1等室、2等室、トイレ、荷物室の合造車。ドイツMANの165kWのディーゼル機関を搭載し、最高速度100km/h。1983年に177kWのエンジンに換装し、1997年まで使用。

▲ スッド・エスト鉄道の戦前型気動車

車端部に広いデッキに2枚の扉がある、他ではあまり見かけないスタイルの客車が3両。スッド・エスト鉄道の2等車のボギー車、Bz612号とBz614号に1等と2等の合造車のABz758号。うち2両は、車内に立ち入れるようになっている。貫通路はあるが幌は装備していない。

▲ スッド・エスト鉄道の2等車

ABz758号は、1936年に2軸の旧型客車の置き換えを目的に、ミラノの Carminati & Toselli 社が製造した18両のうちの1両で1等と3等の合造車。Bz612号とBz614号は1947年に日立レールの前身のさらに前身、ブレダが製造した12両の増備車の中の2両。製造時は3等車で後に2等車に読み替えたのは日本の国鉄と同じ。

▲ スッド・エスト鉄道の2等車と1等と2等の合造車

2等車(旧3等車)は通路を挟んで6人がけと4人がけのボックス席。

▲ 2等の車内

1等車は背ずりの高い4人のボックス席。いずれも荷だなは座席の上に設置。

▲ 1等の車内

広いデッキと客室の間には開き戸。

▲ 広いデッキ

貫通路のない変わった客車、イタリア国鉄のKz49622は1954年に旧型客車を改造した囚人輸送車。23両保有していた中で唯一の保存車両。

▲ 囚人輸送車

車内は両サイドに廊下があり、窓には鉄格子。

▲ 廊下に鉄格子のある窓

車体の中央には監房が並んでいて、収容人数は45人。

▲ 狭い独房

▲ 複数収容する監房

トイレは床に穴があるだけ。

▲ 囚人輸送車のトイレ

車端部と片側のみのデッキには看守席。

▲ 看守席

国鉄の有蓋貨車Dm98891は、1932年のMonfalcone造船所製。同時期に製造された600両の中の1両で、片側にはオープンデッキを備え(次の写真の左端)、編成の前後の看視用か側面に突き出た縦に細長い窓を持ち、暖房用の石炭ストーブを装備した車掌室がある。日本の国鉄の型式に当てはめるとワフ。

▲ 有蓋車と車掌車の合造車

国鉄の白いタンク貨車が2両。積み荷は石油ではなく水。1970年代まで、水道設備のない駅などの施設へ飲料水や蒸気機関車の給水に使用する非飲料水を運搬する水運車が運行されていた。タンクはリベットで接合する古い造りで、M550150は1900年のハンガリー製、もう1両はイタリアのブレダ製。後者は一端に赤茶色で木造のハンドブレーキ室(写真の右下)を設けている。日本の国鉄の型式に当てはめるとミとミフ。

▲ 車掌車のデッキと水運車

それでは屋内の展示を見ていきましょう。石造りの建屋は1930年代、隣接する鉄骨造りの方は1970年代の建設で、1992年に移転するまで客車と貨車を整備してきた国鉄の車両修理工場。

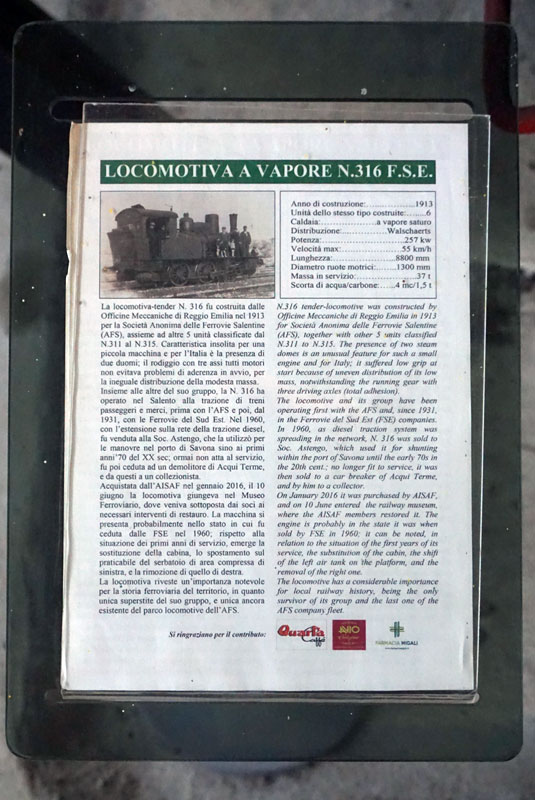

建屋内の展示車両の横には、イタリア語と英語(イタリック体)を併記した説明の看板が置かれている。

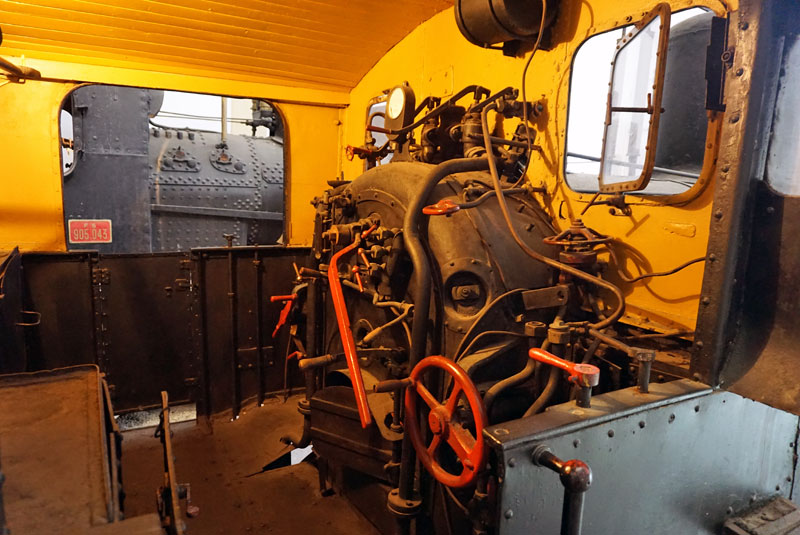

軸配置Cのタンク式蒸気機関車、スッド・エスト鉄道316号は、その前身のサレンティーナ鉄道が1913年に導入した6両の同型のうちの1両。出力257kW、最高速度55km/h。1960年ごろのディーゼル化で売却され、ジェノヴァに近い北イタリアのサヴォーナ港で1977年まで稼働。2016年に博物館入りして1960年代の姿にレストア後に展示。サレンティーナ鉄道が所有していた、現存する唯一の蒸気機関車。

▲ スッド・エスト鉄道316号機

軸配置Cのタンク式蒸気機関車、イタリア国鉄835型は1906年から1922年の間に370両が製造された、この時代のイタリアを代表する機種。1980年代の初頭まで、30両が運用についていた。軸配置はC、重量45トン、最高速度55km/h。

▲ 国鉄Gr835型244号機

ここに保存されている244号機は、1911年にナポリの Officine Meccaniche 社製。ターラント機関区で1978年に退役。

▲ 国鉄Gr835型244号機

▲ 国鉄Gr835型244号機のキャブ

軸配置1Cのタンク式蒸気機関車、イタリア国鉄905型は急こう配や旧曲線に対応した機種として1908年から1912年に84両を製造。1958年まで、イタリア中部のアペニン山脈を越える路線で使用。重量56.3トン、出力540PS(397kW)で最高速度70km/h。同型の032号機には、ナポリのピエトラルサ国立鉄道博物館で出会った。

▲ 国鉄905型043号機

ここに保存されている043号機は、1911年にミラノのブレダで製造。1960年代初頭までイタリア中部の山岳路線で運用。

▲ 国鉄905型043号機