| “ドイツ フランクフルト交通博物館” |

ドイツ経済の中心、フランクフルト。同じ名前の街が東ドイツにもあるため、ライン川の支流マイン川のほとりに位置することから区別して、フランクフルト・アム・マインと呼ばれています。

市内の交通は、ドイツ鉄道の近距離電車Sバーンと、ライン・マイン交通連合が運行する地下鉄Uバーン、路面電車シュトラッセバーン、それにバスです。

フランクフルト中央駅前の次の停留所、Baseler Platz から12系統のトラムに乗って南西の郊外へ25分。終点の Schwanheim Rheilandstrasse 停留所の前に、フランクフルト交通博物館があります。

▲ 12系統のトラムと交通博物館 2011/5

開館は、日曜と祝日の10時から17時まで。入り口の自動券売機で、3ユーロの入場券を買って入ります。

ここは、フランクフルト市内交通の博物館。ドイツ鉄道DBの車両はなく、展示されているのはいずれもフランクフルト市内で活躍した車両です。それぞれの車両の詳細を見ていくと、発達の経緯がわかるようで興味深く感じます。

1872年にフランクフルトに初めて走ったのは鉄道馬車。木彫りの馬を先頭に、鉄道馬車の車両が3両並んでいます。

▲ 鉄道馬車167号

いずれもオープンデッキ、2軸の単車で、一番前の167号車はダブルルーフで車内はロングシート。中には入れませんが、入り口から覗くと側窓は下降式のようです。ハンドブレーキのハンドルは、デッキの外側に付いています。

▲ 167号の車内はロングシート

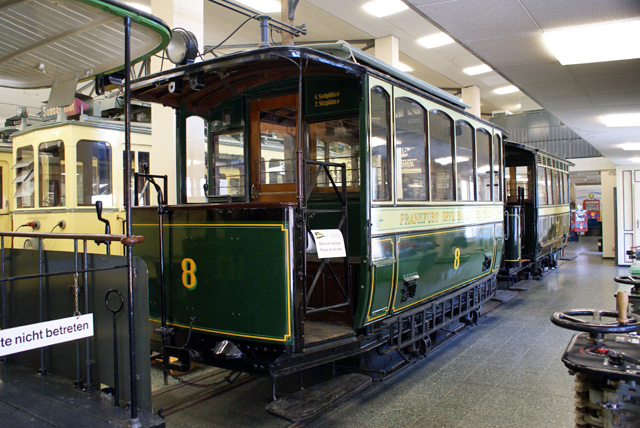

次の8号車は、上面にRの付いた優雅な側窓をもつ車両。屋根にヘッドライトが付いていますが、鉄道馬車でも馬の後ろから前の路を照らす必要があったのでしょう。167号でも、写真に写っていない後部には、同じ位置にヘッドライトが乗っています。

▲ ダブルルーフの8号

車内はクロスシート。椅子の脚や背ずりの模様が凝っていますね。側窓は固定式で、換気はダブルルーフの明かり窓を開ける構造のようです。

▲ 8号の車内はクロスシート

3両目の13号はシングルルーフのすっきりとした屋根です。やはり側窓は固定でしょうか。側窓の上にベンチレーターが並んでいます。車内は8号と同じクロスシート。

▲ シングルルーフの13号

167号の天井にはつかみ棒が、8号は天井から吊革がぶら下がっています。3両とも、天井の中央から前後方向に弛んだ皮ベルトようなものが付いていますが、デッキのベルにつながっているようです。

▲ 13号の車内も8号と同じクロスシート

1両だけ蒸気機関車がいます。1900年製だそうですが、電車の方に気を取られて細かく見てこなかったので、電化前に鉄道馬車の客車を牽いて、路面を走ったのでしょうか。よくわかりません。

▲ 唯一の蒸気機関車

デッキに運転士の人形が乗っている15号が、この博物館で一番古い電車のようです。初期の電車のオープンデッキの車体構造は、鉄道馬車そのものであることがよくわかります。車内はロングシート。側窓は固定式で、ダブルルーフの明かり窓を開けて換気する方式のようです。屋根上には丸い系統番号と、四角い板で行き先を表示しています。

▲ 正面の窓のないオープンデッキの電車15号

鉄道馬車から電車に進化して車内の照明用に電燈が付きました。側面の柱から電球が出っ張っていますが、こんなところに付けて壊す心配はないのでしょうか。天井に取り付けた棒から吊革が下がり、次停車の合図用でしょうか、吊革とは別に先に玉が着いた紐があり、デッキの天井に付けたベルを鳴らす構造のようです。

▲ 15号の車内はロングシート

345号は、15号と同じ車体をベスチビュール付きに後から改造したのでしょうか。前面窓の部分がずいぶん前に出っ張っていますが。こうしないとハンドブレーキのハンドルが当たって回せなくなってしまうのではないかと思います。ヘッドライトは取り外し式のようで、写真に写っていない反対側の正面には15号と同様におへそライトの位置に付いています。

これら2両の集電装置はビューゲルで、抵抗器はダブルルーフの上に乗せています。

▲ 15号にベスチビュールを取り付けた345号

345はデッキにドアが付き、集電装置もパンタグラフになって、今の電車に近くなってきました。まだ、入り口から車内に入る部分に一段のステップがありますが、デッキが密閉式になったため、この部分の引き戸が無くなりました。換気用に正面窓が3段に分かれて前に開いていますが、これは後から改造したのでしょうか。

▲ 正面2枚窓の375号

車内は相変わらずロングシート。側窓は固定で換気はダブルルーフの明かり窓を開けるタイプのようです。天井の室内灯は何故か2個ずつペアに。吊革はなく、デッキのベルにつながる紐から吊り玉のようなものがぶら下がっています。窓の柱から突き出した金属のつかみ棒は、後から取り付けたように見受けます。

▲ 375号の車内はロングシート

375号に牽かれるトレーラーは778号。正面窓上にベンチレータを設置しているためか375号のようにガラスを押し開ける構造にはなっていません。窓枠にガラスがはまっているので、下に降ろして開けられるのかもしれません。トレーラは、系統番号のみ後部の窓の中に表示していたようです。

▲ 正面窓上ベンチレータ付きのトレーラー778号

392号は、正面1枚窓の上に方向幕を組み込み、現在の電車のスタイルにさら近づいてきました。でも、相変わらずのダブルルーフで、側面も特段の変化はないようです。

▲ 正面窓が1枚になった392号

車内も、それまでの車両と大差はありません。いずれの車両も、ドアは運転台の方向への引き戸となっています。

▲ 392号の車内はロングシート

392号が連結しているトレーラーの957号は正面2枚窓。778号と異なり、窓上のベンチレータはありません。やはり窓の内側に系統番号を表示しています。

▲ トレーラーの957号

411号は正面2枚窓、片側のガラスが3段に分かれて前に開く構造です。行き先表示は屋根の上ですが、屋根の構造がシングルルーフになっています。明かり窓からの換気ができなくなったためか、今でもヨーロッパの鉄道車両に多く見られる、側窓の上部が内側に倒れて開く構造です。

▲ シングルルーフになった411号

車内は、一人がけと二人がけのクロスシートが並んでいます。シートの背に取っ手がつき、吊り玉がぶら下がった紐は仕切の壁を抜けて運転台天井のベルにつながっています。

▲ 411号の車内はクロスシート

411号が牽引しているトレーラーが1508号です。やはりシングルルーフになり、ヨーロッパの鉄道車両によく見られる側面窓の上部が引き違い式に開く構造です。正面窓も、上部が内側に開きます。車内はクロスシート。

▲ トレーラーもシングルルーフの1508号

特殊車両として、自走式のラッセル車があります。木造の貨車のような車体の片面に、雪かきを取り付けています。

ここまで、この博物館の本館に展示されている電車は全て2軸車です。

▲ ラッセル車

2010号の運転大部分のカットモデルが置かれています。リンゴ酒電車として、観光用にフランクフルト市内で運行されている旧型車と同タイプと思われます。運転台に立つことができ、左手でコントローラ、右手でハンドブレーキを操作し、足下にはゴングがあります。ワイパーは手動です。

|

|

▲ 2010号の運転台のカットモデルとその内部

この他、制御器や抵抗、電気ブレーキなどの電車の部品も展示されています。

|

|

|

|

▲ コントローラー、ブレーキ用の抵抗、電気ブレーキ